「子育てに必死だった私にアメちゃんを握らせてくれたおばちゃんのように、無料でママ・パパを支えたい」~地域の人とのつながりで子育てを支援する「ホームスタート」の存在~

「ホームスタート」という無料で利用できる子育て支援サービスを知っていますか?イギリスで始まったこの取り組みは、子育てに不安や悩みを抱えている親子を、地域の子育て経験者が自宅に訪問してボランティアで支える、民間の「家庭訪問型子育て支援」です。友人のように支えることをモットーに、日本では約15年前から始まり、今では全国約120地域で支援が行われています。まだまだ知らない人も多いこのサービスの特徴やサービス内容、設立までの苦労などについて、NPO法人ホームスタート・ジャパンの森田圭子さんに聞きました。全2回インタビューの前編です。

子育てを終えたおばちゃんが「ホームビジター」とよばれるボランティアに

令和ニッポンの子育て。日々進化する便利なものに恵まれてはいますが、子育てをするママやパパの心は、昔よりも孤独の中にいるのかもしれません。そうした中、人の心や温かさでつながることを理念に掲げる子育て支援サービスがあります。それが「ホームスタート」です。具体的にはどんなサービスなのでしょうか。

「ホームスタートは、ちょっとかたい言葉だと『家庭訪問型子育て支援』と言って、研修を受けた地域の子育て経験者がおうちを訪問して、親子に必要なことを、フレンドシップ、よき仲間や友人のように支える活動です。未就学のお子さんが1人でもいれば、無料で利用することができます。

簡単にいうと、研修を受けた地域のおばちゃんやおじちゃんが子どものいる家庭に行って、一緒にできることをしたり、話を聞いたりするってことですね。必要なことややりたいことは、それぞれの家庭で違っているので、希望に合わせます。たとえば、一緒に外出したり、一緒に遊んだり、ときには洗濯物を一緒にたたんだり。今の時代、頼れる人が近くにいないお母さん、お父さんも多いので、そういう友人のように支えてくれる存在が必要だと思い、このような形の支援を行っています」(森田さん)

無料で利用することができるというのは、利用者にとってすごくありがたいメリット。しかし、なぜそのようなサービスを無料で提供できるのか疑問を持つ人もいるかもしれません。それには「人とのつながり」がキーワードになっているそう。

「お家に訪問する方々を『ホームビジター』と呼んでいるんですが、このホームビジターのおばちゃんやおじちゃんはすべてボランティア。現在、全国にホームビジターは約3600人いますが、どなたも謝礼はもらわないというスタンスです。その部分の人件費がかからないからこそ、利用者を無料にできるんです。

もちろん、交通費などの実費はホームビジターにお支払いしますし、運営側も研修など費用がかかる部分はあるんですが、利用者はとにかく無料。だれでも無料だし、使いたいって手をあげてくれたらだれのところにでも行くよ!というスタンスは、ホームスタートの大きな特徴ですね。

ここが、ホームスタートの理念として大切なところなんです。

人間、お金をもらった分何か仕事をしなくちゃと、余計なことをしちゃったり、アドバイスしちゃったりして一方通行になることもあるかと思うんです。その点、友情はお金では買えないお互いを思いあう対等な関係性が大切。ホームスタートは、そんなふうに子育て中の方を友人のように支える支援なので、金銭のやりとりはしないという考え方なんです」(森田さん)

実際に自宅を訪問するのは「ホームビジター」とよばれるボランティアで、子育てを終えた“おばちゃん”がメイン。報酬なしで、子育て支援に参加してくれるのはありがたいとしか言いようがありませんが、実際にはどのような気持ちで参加されているのでしょうか。

「ホームビジターの方々は、自分が苦労した経験を生かして、何か社会に役に立ちたいっていう方がとても多いですね。それ以外にも、単純に子どもが好きとか、孫ができて本当は孫の育児を手伝いたいけれど住まいが遠いから、せめて自分の住む地域で若い人に何かしてあげたいとか、昔子育てで大変だったときに自分も周囲にお世話になったから、お礼のつもりで今のお母さんの役に立ちたい、とかが多いですね。

若いお母さんやお父さんの役に立てたら、自分にも刺激になるし、やりがいもあるし、生きがいになるとおっしゃる方もいらっしゃいます。ホームビジターの方も地域とのつながりが生まれるし、仲間ができることもありますしね。

実際に、活動を始めてもらうと『何か役に立ちたいと思っていたけど、私がもらうもののほうが多い』『自分が何かやりたいという気持ちを、受け入れてくれてありがとう』とおっしゃるホームビジターの方も多いんです。だから、純粋なボランティアのよさみたいなものを感じてもらえているかなと思います」(森田さん)

保健師や保育士といった専門職の立場ではなく、地域のおばちゃんやおじちゃんが助けてくれる子育て支援というと、「ファミリーサポート」がよく知られています。ファミリーサポートとの違いは何でしょうか。

「ファミリーサポートは、子どもを預かったり、親の代わりに保育や送迎をしてくれたりと、子どもに関わってくれるサービスですよね。

でも、ホームスタートは親と子が一緒にいる家庭に行くので、親の代わりはしません。親が一生懸命やっていることを支えることで、実用的にも気持ちの面でもサポートするんです。たとえば、買い物で荷物を持ったり、お母さんがキッチンに立っているときに赤ちゃんを抱っこしたりで応援します。その点が違うところですね。

あとは、繰り返しになりますが、ホームスタートは利用料がかからないというのも違いです」(森田さん)

利用者は、子育ての大変なところを友人のような気持ちで支えてくれる人に無料で頼ることができる。支える立場のホームビジターは、金銭という報酬はもらわないけれど、お金じゃないものが心に返ってくる――。ホームスタートは、まさに「人とのつながり」に支えられるサービスなのです。

活動の根源にあるのは、大阪で体験した奇跡のバス

「人とのつながり」や「フレンドシップ」がキーワードになっているホームスタートのサービス。このようなサービスに森田さんが関わるようになったきっかけはなんだったのでしょうか。

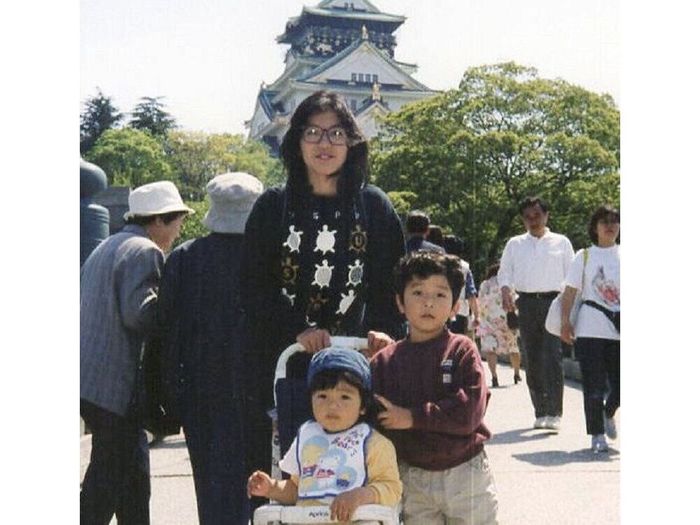

「私は宮崎県で生まれ育って、大学進学で関東に出てきて就職し、その後結婚したんですが、夫が転勤族で大阪に住んでいた時期があったんです。その当時、私は2人の男の子を育てていて、やっぱり疲れていたし、大変な時期だったんですね。

ある日、いくつか用事があったので、生後6カ月の下の子をおんぶして、2歳半の上の子の手を引いてバスに乗って出かけていたんですが、上の子が疲れてぐずり始めたんです。

20分ぐらい乗るバスは満員で、私も上の子も立っていたところにぐずってきたから、私もだんだんイライラしてきてしまって。ヒステリーを起こしそうなところをぐっと抑えながら、泣いている上の子をなだめていたんですね。でも、なかなか泣きやまなくて『静かにしなさい!』って言ったら、余計に泣き始めちゃって。

そんな地獄を感じているようなときに、すぐ近くに座っていたおばちゃんが『ボクちゃん、これあげよう』って息子にあめちゃんをくれたんです。でも、私はばつが悪くて、そのおばちゃんにちゃんと『ありがとう』も言えなくて。『ああ、すみませんでした』くらいに返したら、そのおばちゃんが私の手もぎゅっと引っ張って、私の手にもあめちゃんをぎゅっと握らせてくれたんです。

ただ一緒のバスに乗り合わせただけのおばちゃんですけど、手の温かさから『頑張ってね』という気持ちが伝わってきて、グッときて…。ホロっと涙が出そうになりながら『ありがとうございます』って言えたんです。

さらに、私たちが降りるころにはそのバスも人が少なくなって、ようやく座れたんですけど、上の子はもう夢の中…。だから、降りるときには、下の子をおんぶしながら片手で上の子を抱っこして、もう一方には荷物を持って、『降ります』って言ったんですけど、ぜんぜん立ち上がれなくて。

そしたら四方八方からお客さんの手が出てきて、私を立ち上がらせてくれたんですよ。もう本当に奇跡のバスみたいでした。

当時、大阪に引っ越したばっかりで、だれも知り合いがいなくて、夫も仕事で毎日遅くて、本当に孤立無援だったんですが、あのときのバスで『あぁ、私1人じゃないんだ』『みんな応援してくれているんだ』って思えた出来事だったんです。

そのころ、私は上の子を怒ってばかりで、夕方になると自己嫌悪になるみたいな日々だったんですが、このときの出来事がすごく自分の気持ちを緩めてくれました。『とにかく毎日やっていこう。何とかなるよ、きっと。あんないい人たちがいる街だから、いつかきっと友だちもできる!』と思えるようになったんですね。

だから、子育てをしているお母さんやお父さんが『1人じゃない』『みんなわかってくれている』って思えることが、どれだけ支えになるかっていうことを、身をもって知っているし、そういう地域の人たちとの支え合いが、子育て中の助けになるというのも感じました。

みんな子育てをしていくなかで、いろんなことにぶつかって傷ついたり、落ち込んだり、自分はダメだって責めたりするんですよね。毎日休みのない子育てをしているときには、そういう気持ちをわかってもらうだけでも、ずいぶんと違うもんだなって感じた経験でした。

専門家に子どもの発達など、子育ての問題について教えてもらって、いろいろと考えたりすることも大事だけど、すぐ近所に自分のことをわかってくれて助けてくれる人がいるってことが大事なんだなって。私の子育てを支えてくれるものって、専門家の言葉というよりもその地域の人たちとの温かいつながりなんだなって思えました」(森田さん)

その後の森田さんにとって貴重な体験をした大阪での暮らし。やがて家族は、森田さんの現在の活動基盤をつくることになる埼玉県和光市に引っ越すことになる。

「当時の和光市はまだ開発され始めたくらいの時期で、自転車置き場が砂利ばかりだったり、公園も少なかったりしたんです。ただ、若い人たちもたくさん住み始めていたので、子育てをしている当事者同士が支え合う場が必要なんじゃないかと思って声をあげました。

それが私の最初の子育て支援の活動で、今ではそれがNPOとして和光市の子育て世代包括支援センターになり、子どもたちのプレイパークの委託を受けるくらいまでになりました。

ただ、最初のころは本当にお母さんたちの集まり。まずは、お母さんたちが集まれる場所を作ろうと思って、公民館でサロンをやったりしていたんですが、場所をつくってもそこに出てこられない人たちもたくさんいることがわかっていったんです。そんなときに、和光市で虐待の事件が起きたりして、『支援が届いていない家庭』のことを考えるようになったんですね。

そのころちょうど、イギリス発祥のホームスタートの活動を知る機会がありました。ホームスタートは訪問型の子育て支援だから、子育て広場に行けない人にもこちらから支援に行ける。このしくみを聞いて、『ああ、これは日本にも必要だ』って思ったんです。

それがちょうど今のNPO法人『ホームスタート・ジャパン』が全国普及を始めようとしていた時期で、モデルとして試行している団体に関わるようになって、ホームスタートの活動を始めるようになりました。でも、ここから実際に子育て支援を始めるまでがとても大変な日々でした」(森田さん)

お話・写真提供/森田圭子さん(特別非営利活動法人ホームスタート・ジャパン 代表理事) 取材・文/酒井有美、たまひよONLINE編集部

子育てで大変だったときに、人情あふれる大阪でやさしい人たちに助けられた経験が、人とのつながりやフレンドシップを大切にするホームスタートの活動の原点になっているという森田さん。子どもが小さいときはなかなか外に出られず、家にこもってしまいがちになり、孤立感を感じる方は多いものです。そこに、損得を考えずに頼れる人がいると考えるだけで、子育てでいっぱいいっぱいになっているママやパパに踏ん張れる力や気持ちの余裕を与えられるのだなと感じます。後編では、森田さんが実際に支援で出会った人やホームスタート活動が軌道に乗るまでの苦労、ホームスタートを安心して利用できるしくみなどについて聞きました。

森田圭子さん(もりたけいこ)

PROFILE

宮崎県出身。お茶の水女子大学卒。百貨店勤務を経て、結婚後しばらくして退職。10年間の専業主婦生活のあと、2000年に埼玉県和光市で、子育て中の仲間たちと子育てサロンや子育て情報発信を行う子育て支援団体「わこう子育てネットワーク」設立(2004年1月にNPO 法人化)。2008~2018年には和光市教育委員会教育委員を務める(2009年からは教育委員長)。2010年からは、家庭訪問型子育て支援ホームスタートにも取り組むと同時に、全国へ普及する活動にも従事。現在、特別非営利活動法人ホームスタート・ジャパン 代表理事、および特定非営利活動法人わこう子育てネットワーク代表理事。家族は夫と息子2人。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●掲載している情報は2025年3月現在のものです。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い