バランスを取ればスマホ子守はダメじゃない?

yumehana/gettyimages

「スマホ子守をついやってしまう」という言葉を耳にしますが、そもそもスマホで子守はダメなことなのでしょうか? 自身の子育てにも、幼児クラスのレッスンでもスマホを活用しているという教育・子育て心理アドバイザーの雨宮奈月さんに、スマホ子守の活用法を教えていただきました。

雨宮 奈月(教育・子育て心理アドバイザー)

IQとEQを育てる総合学習教室HEC Kids Educationを主宰。

コミュニケーション能力とロジカルシンキングを伸ばす英語クラスと知能開発クラスをオリジナルのメソッドで指導、表現力を伸ばすコースでは英語劇やミュージカルをプロデュース。子育てや学習の環境を「丸ごと指導」するカウンセラーでもあり、アメリカで幼少期を過ごした帰国子女、3児の母でもある。

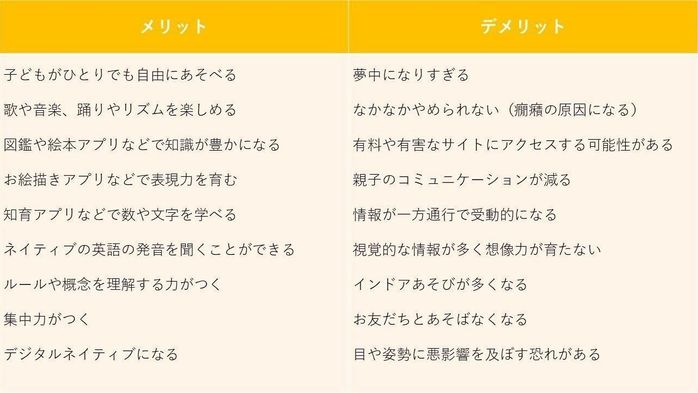

スマホ子育てのメリットとデメリット

ベネッセ教育総合研究所の資料によると、2017年には乳幼児のいる家庭のスマホ所有率が92.4%となり、子どものいる家庭においてもスマホは生活の必需品となっています。

参考:第2回 乳幼児の親子のメディア活用調査 レポート [2018年] ベネッセ教育総合研究所

そんなスマホは、子どもに使わせた場合にどんな影響があるのでしょうか。まずは、小さい子どもにスマホを使わせることのメリットとデメリットになり得ることを挙げてみましょう。

このようにメリットもデメリットもあるスマホは、子育てへの取り入れ方に注意が必要です。「なかなかやめられない」「親子のコミュニケーションが減る」「お友だちあそばなくなる」などのデメリットは、スマホを過剰に使用することで起こる可能性があると言えます。スマホの使い過ぎに注意するため、スマホを使わないこととバランスを取りながら、メリットの部分を上手に活用していきましょう。

子どもがスマホに集中している間に家事ができる

子どものスマホへの食いつき具合は目を見張るものがあります。目と耳からの刺激に一気に集中してくれるので、その間を利用して家事を片付けることができます。昔からテレビに子守をさせるのは良くないなどの否定的な意見がありました。そのときのダメな理由のひとつに「一方通行な情報は受動的な子どもに育つ」というものがあります。しかし、スマホの場合は一方的ではなく、操作をすると反応があるため、子どもは物事の仕組みを理解する力が伸びているように思います。子どもに操作方法を教えていなくても、スイスイと液晶をタップして自分の目的を果たすスキルが身についていて、時々びっくりさせられることがあります。

しかし、それだけ夢中になってしまうツールなので、いつまでも使用をやめられなかったり、長時間画面に集中してしまったりするので姿勢や体への影響も心配になりますね。

それならば、時間やタイミングに制限を設けてみてはいかがでしょうか。子どもに「今から10分だけね!」と伝えると時計を意識することになるので、時計が早くから読めるようになるかもしれません。「ママがお皿を洗っている間だけね!」とすると、終わりの合図を理解できるようになる可能性があります。

きちんとしたルールを設けて、必ずそれを守る習慣を身に付けていれば、こんなに素晴らしいツールは無いかもしれません。ルールが守れない場合には、使用を中止する毅然とした大人の態度も大切です。

たくさんの知育アプリがあるので一石二鳥?

スマホ用にたくさんの知育アプリや学習アプリがあります。ゲーム感覚で数や文字に触れられるので楽しく学ぶことができますね。絵本だって、英単語だって読み上げてくれるのです!

目と耳からの情報を指で操作して処理するので、画期的なツールだと言えます。さらに、問題を解くとその場ですぐに正解か不正解かがわかるので、間違って覚えることも少ないでしょう。

しかし、ひとりで勝手にやり進めることで取り組み方を早合点する子ども、〇(音:ピンポン)/×(音:ブーブー)をひたすら鳴らすだけが目的になってしまい概念を理解しないままゲーム感覚で終わる子どももいます。 そうなると、知育の観点で取り入れる意味合いが減ってしまいますので、どんなアプリでもやり方や学び方の導入は、おうちの方が一緒にやってあげると良いでしょう。一緒に操作することも親子でのコミュニケーションタイムになります。子どもと一緒に向き合ってやり方に慣れ親しんだアプリを時々ひとりであそぶツールとして与えると良いでしょう。それをスマホ子守とするのは一石二鳥と言えるのかもしれません。

デジタルネイティブ、これからの時代に必要なスキル

1才にも満たない娘を膝にのせて、私がパソコンで写真を選別していた時に、娘がモニターをタップして画像を送ろうとしたことがありました。初めは「さわっちゃいけないよ」とたしなめていましたが、すぐにそれが「タップすると画面が変わる」という仕組みをタブレット端末で学んでいたからだと気づきました。

幼児教室のレッスンの場でも、ほとんどの子どもが写真撮影用に出していたスマホをいとも簡単に起動して操作できてしまうことにびっくりしました。子どもたちは、親が操作する姿を見て実際に操作して覚えているのです。デジタル機器が得意になるのはこれからの時代頼もしい限りですね。

しかし、デジタルにばかりに興味が偏るとお外で元気にあそんだり、お友だちと関わってあそんだりするチャンスが減ってしまうので、温もりのあるコミュニケーションもたくさん経験してほしいと思います。バランスが大切だということですね。

学校教育の場でもパソコンやプログラミングが導入されています。自分自身で体験して気づくことがこれからの学習方法のポイントになり、論理的思考力を伸ばしていく時代となります。デジタルスキルやプログラミング的思考を身につけていくためにもスマホに慣れ親しんでおくと良いのかもしれません。

メリットとデメリットを踏まえた上で、スマホを育児に上手に取り入れて、それでママが少しでも楽になるのならばそれに越したことはないのです!

何事もtoo much(やりすぎ)にならないように加減を覚える良いチャンスでもありますね!

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い