過去最多!乳幼児の約70人に 1人が「川崎病」理由は…

2018年に、患者数が過去最高を記録した川崎病。「ひよこクラブ」でも以前は「まれな病気」と紹介していましたが、今やそうとは言えなくなっているようです。実はつい最近、たまひよスタッフの中にも、息子が川崎病になった人がいます。そこで、川崎病の最新情報を知るために、10月26日に行われた「日本川崎病学会市民公開講座(主催/川崎病の子供をもつ親の会)」を取材してきました。

川崎病学会会頭の小児科医が最新の臨床研究などをレクチャー

市民公開講座は、川崎病の治療に携わる医師が集まる「第39回日本川崎病学会・学術集会」の開催と同じ日に、同学会会頭の小児科医を招いて開催されました。

今回は、東京都立小児総合医療センター副院長の三浦大先生が「『川崎病診療の進歩』―心臓障害を残さない管理と残した後の管理―」をテーマに講演しました。

川崎病は日本人が発見し、日本人の発症が圧倒的に多い病気

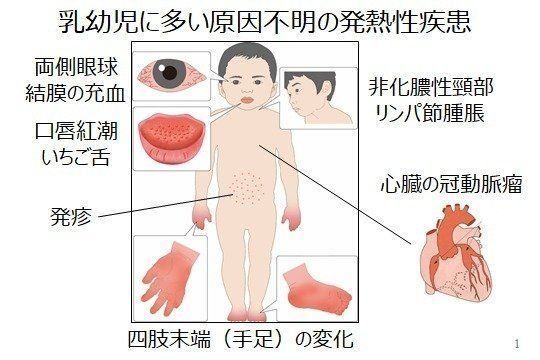

川崎病は乳幼児に多い熱性疾患。全身の血管に炎症が起き、冠動脈瘤ができたり、まれには心筋梗塞を起こすケースもあります。この病気を発見した方は、日本赤十字中央病院(現在の日本赤十字社医療センター)の医師、川崎富作先生です。

「川崎先生がこの病気に初めて遭遇したのは1961年のこと。日本をはじめ東アジアに多い病気で、0~4才の10万人当たり罹患率の概数は現在、日本350人、韓国100人、中国50人、米国20人、欧州10人。日本が圧倒的に多いのです」(三浦先生)

日本はもちろん海外でも研究が続けられていますが、いまだに原因は不明です。

患者数が過去最高に! 増え続ける理由は謎…

2年に一度、川崎病の全国調査が行われ、今年9月に「第25回川崎病全国調査成績」が報告されました。

「国内で1979年、82年、86年に大流行したあと一度減ったのですが、以降は増え続けています。今回の調査で、2018年の1年間に約1万7000人が発症し、過去最高の患者数であったことがわかりました。4才以下の子どもの罹患率は、10万人あたり350人に達し、累積すると約70人に1人がかかる計算になります。なぜ増え続けているのかは謎です」(三浦先生)

熱が出たら「川崎病を疑う」ことが小児科医の鉄則に

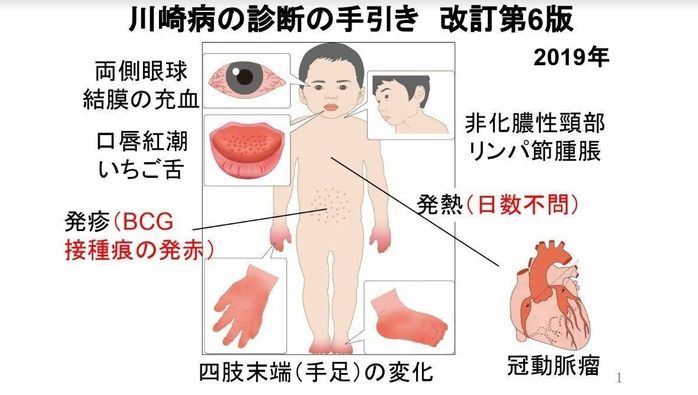

川崎病には、以下の特徴的な症状があります。

①発熱

②体に赤い発疹ができる

(BCG接種部の発赤を含む)

③唇が赤くなり、舌がイチゴ状にブツブツになる

④白目が充血する

⑤手足が赤く腫れ、解熱後に指先の皮がむける

⑥首のリンパ節の腫れ

「今年6月、川崎病の診断基準が改正されました。日本中の小児科医が使っている川崎病の診断の手引きは従来、『発熱が5日以上続いたら川崎病を疑う』とありましたが、『発熱の日数を問わない』と変更されたのです。6つの症状のうち5つ以上の症状が見られたら、川崎病と診断します。でも、4つ以下の不全型の川崎病の症例もあるため、『熱が出たら川崎病を疑え』は、今では小児科医の鉄則の1つです」(三浦先生)

早期治療で冠動脈瘤の発生を抑えることが重要

川崎病と診断されたら、冠動脈瘤の発生を最小限に抑えるために、入院治療を行います。

「標準治療は、免疫グロブリン療法とアスピリンの投薬です。免疫グロブリンが効かない場合は、追加投与を行ったり、ステロイド、免疫抑制薬、抗サイトカイン薬を使ったりすることがあります。このような治療で冠動脈瘤の発生を2~3%に抑えることができます」(三浦先生)

そして、退院後も冠動脈の状態を調べるために、定期的に検査を受けます。

「発症の1カ月後、2カ月後、1年後に心電図、心エコーの検査を行うのが基本。冠動脈に問題がなく、5年後に異常がなければ経過観察は終了です。ただし、一生の影響はわからないので、川崎病にかかったことをお子さんが大人になっても覚えていられるように、しっかり伝えてください」(三浦先生)

川崎病は早期に適切な治療を行えば、ほぼ後遺症を防ぐことが可能。日本人の4才以下の子どもに多い病気のため、熱が出たら「川崎病かもしれない」と疑って様子を観察し、かかりつけ医に相談してくださいね。次回は、たまひよスタッフが体験した川崎病闘病記をご紹介します。(図版提供/三浦大先生 取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部)

■取材協力/川崎病の子供をもつ親の会代表 浅井 満さん

川崎病の原因究明、根治的な予防法、有効な後遺症治療の確立、川崎病の根絶を目指し、1982年に「川崎病の子供をもつ親の会」を発足。川崎病の理解促進を目的とする会報誌『やまびこ通信』も発行。

監修/東京都立小児総合医療センター副院長 三浦 大先生

専門分野は先天性疾患、川崎病。川崎病の診断・治療・予後の注意点、発見のエピソードを巡る小説など、川崎病のすべてを一般の方にわかりやすく解説した著書『川崎病 増え続ける謎の小児疾患』(弘文堂)が好評。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い