【小児科医リレーエッセイ 20】 「たかが、されど、でべそ」、臍ヘルニアは早期治療できれいに治る

「日本外来小児科学会リーフレット検討会」の先生方から、子育てに向き合っているお母さん・お父さんへの情報をお届けしている連載です。今回は、49年間新生児を見続けてきた神奈川県・愛育こどもクリニック院長・門井伸暁先生からの「でべそ」治療についてのお話です。

「でべそ」は押さえて積極的に治療をしたほうがいい

小児科医として49年間のほとんどを、新生児を診ることにあててきました。現在も、年間出生数1000件の産科病院と連携したクリニックで、母親教室、新生児健診、2週間健診、1カ月健診を担当しています。赤ちゃんを拝見していますと、機能的には問題ないのですが、見かけにこだわると心配になってしまうことがいくつか出てきます。たとえば、「でべそ」、「頭の変形」などがその代表です。

以前は「様子を見ましょう」とか「いずれ治りますよ」などとして治療対象とならなかった問題でした。ところが、「でべそ」は何もしないで経過を見るのよりも、押さえて積極的に治療したほうがいい結果が得られることが知られるようになり、現在では小児科や小児外科においては一般的な治療法になっています。今回はどのような治療をするのかを詳しく説明していきたいと思います。

おへそが突出した状態で、その中に腸管が飛び出ているのが「でべそ」

でべそは、臍(さい)ヘルニアと呼ばれています。ヘルニアとは、内部の臓器が外に飛び出した状態を表現する医学用語で、鼠径(そけい)ヘルニアや椎間板(ついかんばん)ヘルニアにも使われています。

臍ヘルニアは、おへそが突出した状態で、その中には腸管が飛び出ています。胎児はママの子宮の中では、へその緒で胎盤とつながっていて、へその緒の血管から運ばれた栄養によって成長するのです。胎児のおなかの壁は皮膚、皮下組織、筋肉、筋膜、腹膜の5層構造になっています。胎児ではへその緒がくっついている部分の筋膜に臍輪(さいりん)という穴があいていて、血管が通っています。出生後、不要となったへその緒は、胎盤から切り離され、自然乾燥のあとに腹壁からはがれて取れてしまいます。へその緒が取れた腹壁では、臍輪が収縮し、腹膜と癒着してへそとなります。

以上が、通常のプロセスですが、臍輪が収縮しないで開いたままの状態(開存状態)ですと、泣く、いきむなど、強い腹圧がかかると、腸管が押し出されておへそが飛び出してきます。これが、臍ヘルニアです[写真1]。臍ヘルニアは新生児10人に約1人の頻度で起こるといわれています。

[写真1]臍ヘルニア

開存した臍輪から腸管が脱出して、おへそがふくらんだ状態です。

2000年ごろから行われるようになった「綿球圧迫療法」について

臍ヘルニアは放置しても1年で80%が、2年で90%が自然に治るといわれていて、経過観察が主流となっていました。そして治らない場合は手術で治していました。ところが、2000年ごろから、四国中央病院小児外科大塩猛人先生の努力によって、臍ヘルニアを積極的に押さえ込むことによって治癒させる圧迫療法は、何もしない経過観察よりも仕上がりがきれいに治ることがわかって、その効果が見直されるようになりました。そして、現在では多くの医療機関で盛んに行われるようになっています。

圧迫療法にはさまざまな方法があり、医療機関によってやりかたが異なります。まず、医師に指導されて保護者が自宅で行う方法と、医師が定期的に外来で行う方法の2つに大別されます。また、圧迫に用いる材料や圧迫部位を被覆する材料もさまざまです。それぞれの医療機関が工夫を凝らして、最適の方法として、信念を持って行っていますので、どの方法がベストであるか断言することはできません。圧迫療法の一例として、私のクリニックで行っている綿球圧迫療法を紹介します。

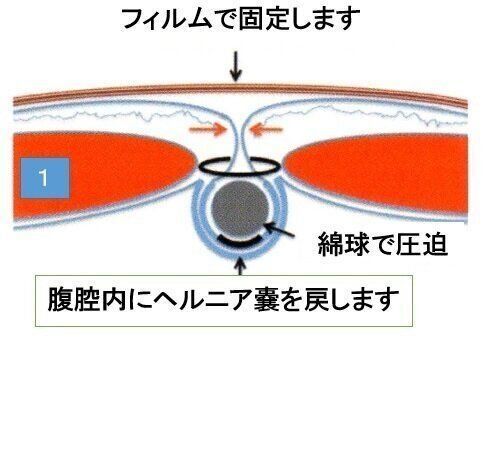

週に1回、外来を受診していただき、圧迫材料と被覆しているフィルムを交換します。圧迫材料は脱脂綿を丸めた綿球です。大きさは、特大、大、中、小、の4種類を用意して、臍輪の開き具合に応じて、綿球のサイズを使い分けます。綿球のサイズが決まったら、その綿球で飛び出しているヘルニアを臍輪から腹腔(ふくくう)内に押し込みます。そして腹壁を引き寄せて、防湿・防水性フィルムを小・中・大の大きさで三層に貼ります。

1週間たったら来院していただき、フィルムをはがして、綿球を取り出します。臍輪が縮小したら、小さいサイズに交換して、腹壁を引き寄せて、フィルムで被覆します[図1]。

[図1]綿球圧迫療法とは?

ヘルニア嚢をやわらかい綿球で圧迫して腹腔内に戻し、腹壁を左右から引き寄せて、臍輪を徐々に狭めていきます。

この手順を1週間ごとに繰り返します。臍輪が十分に狭まってくると、腹圧がかかっても腸管が飛び出すことがなくなります。この状態になったら、圧迫を終了して、1週間後に飛び出していないかを確認します。突出していたら、再度圧迫しますが、飛び出していなければ、治療終了となります。

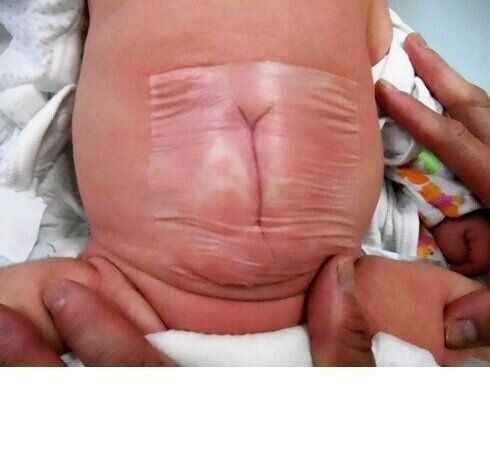

綿球圧迫・フィルム固定の写真[写真2]と、圧迫を止めてもおへそが飛び出さなくなった状態の写真[写真3]です。

綿球を挿入して、ヘルニア嚢を押し込み、腹壁を引き寄せてフィルムを貼ります。

[写真3]綿球圧迫をはずした状態

圧迫を止めても、おへそが飛び出さなくなったら、治療終了です。

「綿球圧迫療法」のメリット・デメリットについて

綿球圧迫療法のメリットは、治癒率の高さと、合併症が少ないことでしょうか。治癒率は全体で90%以上です。[写真4・5]に成功例を示しましたが、大きな臍ヘルニアが2カ月間の綿球圧迫療法で、きれいなへこみが形成されました。皮膚のかぶれが唯一の合併症です。

[写真4]綿球圧迫療法の治療成功例(治療前)

ヘルニア嚢直径30㎜×高さ25㎜の大きな臍ヘルニアです。生後40日目から圧迫を開始しました。

[写真5]綿球圧迫療法の治療成功例(治療後)

週1回の通院で、2カ月後にはへこみが形成されました。

当クリニックで綿球圧迫療法を開始した2000年ごろは、被覆材としてばんそうこうを使っていました。粘着力の強さと透き通っていないので、皮膚の状態を観察することができないために、皮膚のかぶれがしばしば起こり、圧迫を一時中止せざるを得ませんでした。

ところが、2008年ごろより、被覆材を現在の防湿・防水性フィルムに換えてから、皮膚のかぶれで圧迫を中止しなければならないことが減りました。粘着力が適度なのと、透明なフィルムなので皮膚の状態を観察できることで、かぶれが少なくなったと考えられます。かぶれは治療終了後には元に戻りますので、心配は要りません。ほかの施設で報告されているような、皮膚壊死(えし)、ヘルニア陥頓(かんとん)、ヘルニア嚢破裂などの重大な合併症は経験しておりません。やわらかい綿球で圧迫しているからだと思います。

デメリットは、治療開始が遅れた症例の治癒率の悪さです。生後1カ月から2カ月の間に綿球圧迫療法を開始した場合と、3カ月以降に開始した場合とは、治癒率が大きく異なります。それは放置期間が長くなりますと、臍輪が狭まってしまって、ヘルニア嚢を押し込むことができなくなって、その結果、余剰皮膚としてボタン状のでべそが残ってしまうからです。そのため、1カ月健診でおへそが大きく飛び出していたら、圧迫療法が受けられる医療機関に相談することをおすすめします。

治療が受けられる医療機関について

小児外科を専門にしている先生は臍ヘルニアの治療をやっていると思います。そのほか、小児科でも圧迫療法をしてくれるところが増えています。お近くの小児外科あるいは小児科にご相談ください。最近、当クリニックには、周辺自治体の保健師さんから紹介されて受診する赤ちゃんが多く、赤ちゃん訪問の保健師さんに相談してみるのもいいと思います。

でべその治療法として、綿球圧迫療法の説明をさせていただきました。おへそは特別な機能を持つ部位ではありませんが、形が変わっていたり、飛び出したりしているととても気になるものです。様子を見るのではなく、治療するときれいな形になる場合がほとんどですので、お近くの先生にぜひご相談されることをおすすめします。

文/門井伸暁先生(医療法人愛育こどもクリニック院長)

Profile

1947年埼玉県行田市生まれ。1971年福島県立医科大学卒業、1976年同大学院卒業。1977年野口英世記念研究所設立のためJICAよりガーナ大学に2年間派遣。1979年竹田綜合病院新生児科科長、1984年北里大学医学部小児科講師、1997年愛育こどもクリニック開業。

大和市小児科医会会長、日本サッカー協会競技団体代表者。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い