【小児科医リレーエッセイ 24】 1年中かかるけれど、とくに冬に注意!溶連菌感染症に気をつけて

「日本外来小児科学会リーフレット検討会」の先生方から、子育てに向き合っているお母さん・お父さんへの情報をお届けしている連載です。今回は、山口県周南市・かわむら小児科院長の河村一郎先生です。「溶連菌(ようれんきん)」という細菌に感染することによって風邪に似た症状が出る「溶連菌感染症」についての留意点の説明です。のどの痛みや発熱があったら、インフルエンザや風邪ではなく、溶連菌感染症かもしれません。

溶連菌は型が多く、何回もかかることがある

3歳から9歳くらいの子どもがかかることが多い「溶連菌感染症」。のどの痛みや発熱が特徴ですが0歳児や大人でもかかります。予防・対策の基本はしっかりと手を洗うことですが、かかってしまったときの症状や治療について紹介します。

溶連菌は、A群β溶血性連鎖球菌という細菌の略で、のどに感染することが多く、それを溶連菌性咽頭(いんとう)炎といいます。つばが飛んでうつります。一年中見られますが、春から初夏にかけておよび冬季に多くなります。溶連菌には型が何十種類もあることや、一度かかっただけでは十分免疫ができないこともあり、何回もかかることがあります。出席停止の病気です。ここでは溶連菌性咽頭(いんとう)炎について説明します。

のどが真っ赤になるのが典型的な症状

症状は、主にはのどの痛み、発熱で、典型的な例ではのどが上の写真のように真っ赤になります。舌がいちごのように赤くぶつぶつになったり、首のリンパ節がはれたり、体や手足に小さな赤い発疹が出ることもあります。すべての人ではありませんが、腹痛や嘔吐などのおなかの症状、頭痛もあることがあります。

診断は、のどの所見など特徴的な症状があればほぼ診断できます。周囲の流行状況も参考になります。のどの菌を培養して調べる方法がいちばん確実ですが、その場で5分ぐらいで診断できる簡単なキットもあります。また、家族にもうつることもあるので、きょうだいや両親に同じような症状があれば、受診したほうがいいでしょう。

入院が必要な合併症を引き起こすことが

発病後1~3週間たって急性じん炎やリウマチ熱という合併症を起こすことがあります。急性じん炎はじん臓の病気ですが、症状は、むくみ(主としてまぶたや手足)や赤いおしっこが出たり(血尿)、血圧が高くなる(高血圧)などです。ほとんどは1年以内に治っていきますが、じん臓の働きが悪くなると、おしっこが出にくくなり、高血圧が進んで命にかかわることもあります。以前には急性じん炎で入院する子も毎年何人もいました。

リウマチ熱は最近日本ではほとんど見られなくなりましたが、発熱、関節痛、心臓の炎症、発疹などを起こします。ほかに、IgA血管炎という出血しやすくなる病気や精神神経疾患を合併することがあることも知られています。

適切な抗菌薬を一定期間服用し、しっかり治すことが大切

治療には、適切な抗菌薬を一定の期間(ペニシリン系であれば10日間位)続けて飲むことが必要です。症状は薬を飲み始めて1日2日たつとよくなりますが、途中で止めてしまうと再発の可能性があります。症状がなくなっても最後まで飲むことが大切です。

登園、登校の基準ですが、学校保健安全法の登校基準では、適切な抗菌薬を飲み始めて24時間以上たっていて全身状態がよければ(発熱がなくなり、通常の食事がとれる)、登園、登校してもいいということになっています。地域によっては独自に基準を設けている所もありますので詳細はかかりつけ医に聞きましょう。抗菌薬治療は最後まで続けなければいけません。

溶連菌が引き起こすほかの病気

溶連菌が引き起こす病気は「溶連菌性咽頭炎」以外にもあります。「肛門周囲炎」といって、肛門の周囲に溶連菌が感染して赤くただれることがあります。かゆみを訴えることが多く、排便時に痛みを伴ったりすることもあります。診断は、症状に加え、肛門周囲を綿棒でこすって検査します。皮膚に感染してとびひの原因にもなります。治療は咽頭炎と同様に行います。

溶連菌感染症と診断されたら、処方された抗菌薬は最後までしっかりと飲ませることが大切です。

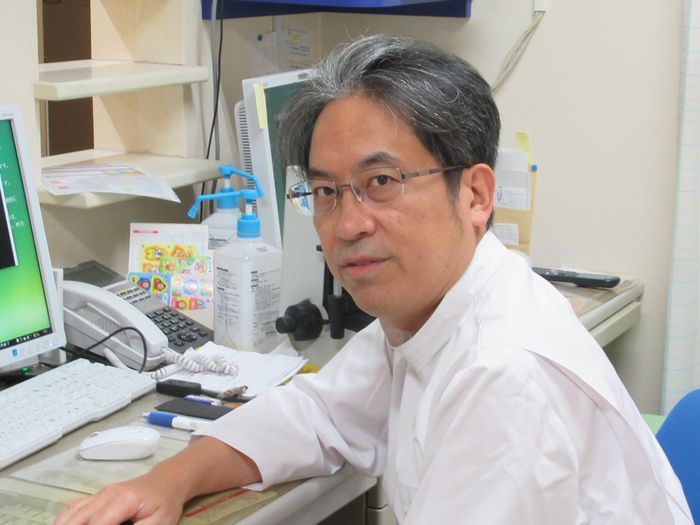

文/河村一郎先生(かわむら小児科院長)

Profile

1986年広島大学卒業。同年同大学小児科学教室入局。倉敷中央病院小児科医長などを経て1998年かわむら小児科開業。専門は小児科全般。日本小児科医会地域総合小児医療認定医、子どもの心相談医として地域の子どもたちの健やかな成長を見守っている。現在、日本医師会母子保健委員、日本小児科医会乳幼児学校保健委員、山口県小児科医会理事、山口県医師会常任理事などを務める。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い