友だちができなくても心配なし!? インスタで大人気!3児の保育士パパ&ベビーシッター「でんちゃん先生」に聞いた子どもの社会性を育む方法

もうすぐ4月。公園デビューや保育園・幼稚園などの集団生活がスタートすると、お友だちと関わる機会が増えます。慣れない環境だと、我が子の違う一面を目にし、戸惑いを覚えることもあるかもしれません。

そこで今回は、3児の保育士パパ&ベビーシッターの「でんちゃん先生」に、子育て中によくあるトラブルを参考に、子どもも親もハッピーになれる声かけと考え方を教えてもらいました。

■プロフィール

でんちゃん先生

3児の保育士パパ&ベビーシッター

大学卒業後、保育職に就き、保育園・幼稚園・障害児支援施設にて10年間勤務。2021年4月より、ベビーシッター業を開始。同時期に始めた育児ノウハウを紹介する(@denchan_family_)では、フォロワー数2.4万人越えの人気インスタグラマーに。プライベートでは6歳の長女、4歳の長男、1歳の二男を育てる。

ケンカは子どもの気持ちを「代弁」してあげることが大切!

「おもちゃの取り合いやケンカは、自分以外の存在を知り、社会性を学ぶ良いきっかけです。でも、他の保護者がいる中で、子どもの言動を“見守るだけ”というのはなかなか難しいですよね。そんなときは、子どもの気持ちを代弁してあげましょう。『おもちゃを取っちゃダメ!』ではなく、『このおもちゃが欲しかったんだよね』と子どもの気持ちに共感してあげてください。それから、『使い終わったら貸してね』と声をかけて、子どもがやりたかったことを言葉にしてあげることが大切です」。(でんちゃん先生)

また、そうした場面で親として絶対に言ってはいけないのは、おもちゃを取った子どもに対し、「勝手に取るなんて泥棒と一緒だよ」と言ったり、無理やり子どもからおもちゃを取って、「はい、どうぞ。〇〇ちゃん(自分の子)は我慢できるもんね」と勝手に決めつけたりすること。「それは我が子でも、他の子の場合でも同じように接してほしいです」とでんちゃん先生はお願いします。

お友だちができなくても大丈夫!

保育園や幼稚園へ入園したら、いよいよスタートするお友だち付き合い。けれど、我が子がいつまでも1人ぼっちで過ごしていたら心配になりますよね。けれどでんちゃん先生は「お友だちができなくてもまったく心配いりません!」と断言します。

「保育園や幼稚園の人間関係は、その地域に住む子どもたちがたまたま集められただけです。大人だって、電車に乗っていて、突然『さあ、今からこの車両の全員と仲良くしてくださいね!』と言われても難しいですよね? それと同じです。『〇歳までに友だちができないとまずい』なんてルールはありません。4歳で親友ができる人もいれば、30歳になってようやく親友と呼べる人と出会えるかもしれません。人は1人では生きていけませんから、大きくなるにつれて、絶対に誰かと関わる機会が出てきますよ」。(でんちゃん先生)

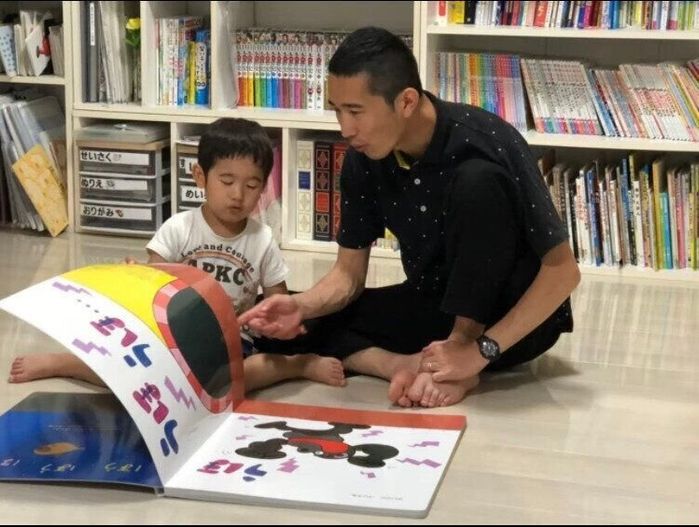

ただし、もしも本人が「お友だちと一緒に遊んでみたい」という気持ちがあるのに、うまくお友だちの輪の中に入れないという悩みを抱えているなら、いきなりお友だちと遊ばせるのではなく、おうちの中でママやパパと「自分以外の人と遊ぶ経験」を重ねることからはじめると良いとでんちゃん先生は言います。

「それでも友だち関係で心配になってしまうこともあるかと思います。そんな時は保育園や幼稚園の先生に、園での様子を聞いたり、相談してみてくださいね!」(でんちゃん先生)

「幼稚園に行きたくない」と言われたらどうする?

毎日楽しそうに見える子ども社会にも、トラブルは付きもの。朝から不機嫌そうに「今日は幼稚園休む!」と泣き出す日が訪れるかもしれません。

でんちゃん先生は、「ケンカが原因で休みたいと口にしているときは、子どもの本気度を見極めることが大事です。冗談半分や軽い気持ちで『休みたい』と言っているなら、『本当に本当に辛かったら休ませてあげる。でも、今の○○ちゃんを見てたら、パパ(ママ)も○○ちゃんから元気をもらえるくらいいい表情してるよ! その笑顔を幼稚園・学校のみんなにも見せに行こう!』と言葉をかけて、そっと背中を押してあげましょう。ただし、本気で悩んでいて『行きたくない』と言うのであれば、しっかりと理由を聞いてから休ませてあげてくださいね」と話します。

でんちゃん先生自身こんな経験をしたようです。「うちの子も、友だちとうまくいかないこともあります。保育園で友だちに仲間はずれにされてしまった、とか、反対に言葉で傷つけてしまった、とか。でも、園の事は僕たち親には見えないし、事実は分かりません。僕は、保育園には特にこれといった対応は求めず、先生と子どもたちを信じることにしました。先生方もプロなので、子どもの仲裁や対応は任せて、お迎えの時に様子を聞くようにしました。そして子どもに、時々家で友だちの話を聞くと「今日もケンカした」と言ったり「よくない言葉を使っちゃった」と言ったりとポツリポツリと話をしてくれるようになりました。そんな時も僕は相手の子や自分の子を責めるような言葉は使いませんでした。「そうだったんだね」「どうしたらまた仲良く一緒に遊べるかな?」と親子で考えたことがあります。すると、次第に園の先生からも「今日は仲良く遊んでいましたよ」という言葉が増えるようになりました。今では、園の先生や子どもたちを信じてよかったなと思います」

「子どもでも相性が合う、合わないがあるのは当然。だから、友だちは選んでいいんです!」とでんちゃん先生は続けます。「もしかすると、長いお休みを取ったとしても、ある日ケロッと『行く』と言いだす日が来るかもしれません。でも、そんなわからない未来に不安を持つよりも、目の前のお子さんの気持ちに目を向けてあげてください。一番大切なのは、『子どもが今日も生きていること』。パパ、ママがその気持ちを忘れずに接すればお子さんは大丈夫です」。(でんちゃん先生)

子どもの成長と共に、行動範囲や交友関係が広がるなかで不安は生じるものですが、今回の「でんちゃん先生」のアドバイスを参考に、親として心構えが持てるだけでその対応も変わってくるのではないでしょうか。

取材・文/佐藤 文子

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い