366gで生まれ、食べることが苦手だった息子。毎回2時間かかる食事の時間がものすごくつらかった【超低出生体重児体験談】

福島県のリトルベビーサークル「Nっ子ちゃん」の代表として活動する鈴木頼子さん。15歳の長男の尊偉(たける)くんは妊娠25週のときに366gで生まれた超低出生体重児でした。頼子さんに、NICUを退院した後の尊偉くんの成長の様子や、リトルベビーサークルのことなどについて話を聞きました。

全2回のインタビューの後編です。

1歳4カ月でようやく退院。しかし、東日本大震災が・・・

頼子さんが重度の妊娠高血圧症候群にかかっていたため、予定日より3カ月早い2009年7月、体重366gで生まれた長男・尊偉くん。NICUに入院中は幸い命にかかわるような大きな合併症などはなく、ゆっくりゆっくり成長して2010年12月に、1歳4カ月で退院しました。ようやく一緒に暮らせるようになった頼子さん家族。かわいく、いとおしい尊偉くんと過ごす時間に、頼子さんは大きな幸せを感じていました。

しかし、尊偉くんの退院から3カ月が過ぎた2011年3月、東日本大震災が起こりました。

「ようやく息子のお世話のリズムがつかめてきたときの震災でした。原発事故による放射能汚染で、息子を外遊びに連れて行くこともできなくなってしまいました。入院中に日光に当たったことがない息子と、一緒にお散歩することがとても楽しみだったのに・・・。

なるべく外の空気を吸わないほうがいいとも聞いて、いろいろな心配を抱えたまま孤独な日々を過ごしました。

幸い自宅は地震による大きな損壊はなく、電気も水道も通っていたので生活面は大丈夫だったのですが、市役所に勤務している夫はほとんど家で過ごせないほど忙しくなってしまい、私はワンオペに。孤立したくない思いが強まり、6月ごろから地域の子育てひろばに通うようになりました」(頼子さん)

食べるのが苦手な息子。毎日の食事の時間が苦しかった

子育てひろばでほかの親子と交流するなかで、頼子さんは初めて平均的な子どもの成長の様子を知ったのだそうです。

「息子は寝返りやおすわりなどは、修正月齢(出産予定日を基準とした月齢)くらいにはできるようになっていましたし、2歳には歩けるようにもなりました。ですが、どうしても食べることや話すことなど、口を使うことの苦手さがありました。

ひろばで出会ったお子さんたちのママたちは『外出すると、子どもが放射能の危険がありそうなものまでなんでもなめてしまいそうで怖い』とよく言っていました。それがどういうことか私にはさっぱりわかりませんでした。息子は自分からなんでもなめてしまうことがなかったからです」(頼子さん)

食べることが苦手だった尊偉くんは、退院後も2歳7カ月ごろまで鼻から入れた経管栄養のチューブを通して栄養をとっていました。

「息子は生まれたときから吸う力が弱く、哺乳びんの母乳を飲むのもかなり時間がかかっていました。入院中から食べる練習をしていましたが、口の中にものが入ってくることを嫌がり、なかなか食べられませんでした。自宅での経管栄養は60分ほどかけてゆっくり流さないと吐きやすくなってしまうため、気が休まりません。少しずつ食べられるようになってからも、息子は食事には毎回2時間かかっていました。少しでも食べて大きくなってもらいたくて時間をかけていましたが、朝・昼・晩の1日3回も向き合わなければならない時間は、私にとってとても苦痛でした。

息子が入院中は1日も早く家に連れて帰りたいと思っていたのに、自宅に帰ってからの子育ては本当に大変でした。食べられないと体も大きくならず体調も崩しやすかったのです。『ほかの子は楽しそうにパクパク食べているのに・・・』とつらく感じたことも。子どもが食べられるようにしてあげられない自分は“ママ失格”と自分に責任を感じてばかりいました」(頼子さん)

言葉の遅れや耳の聞こえなど、成長過程でさまざまな課題が

3歳になるころから、尊偉くんと頼子さんは母子通所できる児童発達支援事業所に通い始めます。その後尊偉くんは4歳から児童発達支援センターに移り、年中から地域の幼稚園に入園して集団生活で過ごすようになりました。

「週に3日は幼稚園、週に2日は児童発達支援センターに通いながら、その後の小学校での学習を見すえ、息子にどんな場所で学ぶことがいいのかを考えました。尊偉はあいきょうもあるし、幼稚園でも楽しく過ごしているように思えましたが、年長になってから登園しぶりがひどくなりました。本人にとっては大変だったんだと思います。その様子を見て小学校は特別支援学校に進学することにしました」(頼子さん)

小さく生まれた尊偉くんは、成長の過程でさまざまな課題に出会い、現在までにいくつもの医療機関を受診しています。

「息子は4歳くらいまでなかなか言葉が増えなかったことから耳の聞こえが悪いとわかり、6歳から左耳だけ補聴器を使用しています。また、会話でのコミュニケーションが苦手で、15歳の今も3語文くらいでコミュニケーションを取っています。

そのほか、フォローアップ外来でSGA性低身長のホルモン治療をしてもらったり、眼科では未熟児網膜症の経過観察と、弱視を診てもらっています。また、11歳のときに尖足(せんそく/足がつま先立ち歩きになる)の症状が出て小児脳性まひがあったのではないかということがわかり、整形外科での治療も。そのほかにもいくつかの医療機関にかかったり、リハビリを受けたりしています」(頼子さん)

尊偉くんがずっと苦手だった食べることに関しては、頼子さんが根気よく向き合ってきた結果、少しずつ食べられるようになったそうです。

「8歳で一口大に刻めばなんとか食べられるようになり、10歳くらいからは外食もできるように。今ではほぼなんでも食べられるようになりました。息子が食べられるようになってやっと私の気持ちが落ち着き、ゆっくりの成長を喜べるようになったと思います」(頼子さん)

小さく生まれた赤ちゃんのママ同士の交流に心が救われた

頼子さんは、東日本大震災後に子育てひろばや子育てサロンに通ううちに、自らもスタッフとして地域の親子の居場所づくりに携わるようになりました。そして尊偉くんが10歳になったことを機に、NICU卒業生を対象にした小さく生まれた赤ちゃんの家族会である

リトルベビーサークルを立ち上げました。

「息子が入院していたころ、病院で2カ月に1回『Nっ子クラブ』という親の会を開いてくれ、ほかのママたちと話し合う機会があったんです。息子を小さく産んでしまった、と自分を責めていた私は、同じような境遇のママたちとの交流に気持ちが救われ、心の支えになっていました。息子が退院してからは、地域の子育てひろばにかかわりながら『小さく生まれた赤ちゃんの家族会も身近にあればいいのに』と考えていました。

福島県には以前から『Nくらぶ』というNICUを卒業した子どもを育てる親の会があるのですが、わが家からは車で1時間半以上かかる距離です。そこで福島県南地域で、小さく生まれた赤ちゃんの家族とつながりたいという思いから、リトルベビーサークル『Nっ子ちゃん』を始めました。世界早産児デーに合わせ、2019年11月17日から活動を開始しました」(頼子さん)

「Nっ子ちゃん」では月に1回交流会を行うほか、毎年11月17日の世界早産児デーに合わせて、白河小峰城をシンボルカラーの紫色にライトアップしたり、福島県内で写真展を開催し、啓発活動も行っています。

「サークルに参加してくれた人から『同じような境遇の人と出会い、気持ちが軽くなった』『ほかの親子とつながれて安心した』『救われた』との言葉を聞くと、思いきって立ち上げて本当によかったと思います」(頼子さん)

ママの気持ちに寄り添うハンドブックを作りたい

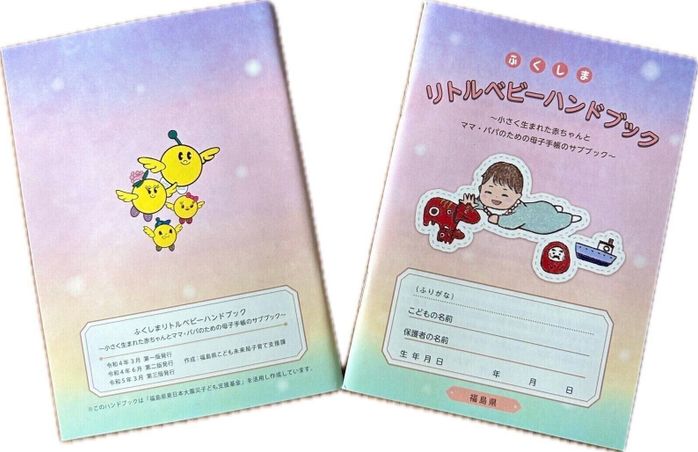

その後、新型コロナウイルスの感染拡大から数カ月がたった2020年夏、頼子さんはSNSで広島県のサークル「しずくの木」が、県にリトルベビーハンドブック作成の要望書を提出したことを知りました。リトルベビーハンドブックは、小さく生まれた赤ちゃんの成長を記録するための母子健康手帳のサブブックです。

「通常の母子健康手帳では、1500g未満で小さく生まれた赤ちゃんの成長を記録することが難しく、落ち込んでしまうママが多いのです。そこで、福島県でもリトルベビーハンドブックの作成をお願いするために、私とNくらぶの運営委員とNICUのドクターの3人で、2021年1月に県庁へ要望を伝えに行きました。

するとそこからトントン拍子でことが進み、なんと3月の議会で次年度の作成が決定。ママの気持ちに寄り添うハンドブックになるように検討を重ねながら、2022年3月に『ふくしまリトルベビーハンドブック』が完成しました」(頼子さん)

育児や治療の記録を自由に記入できる欄のほか、低出生体重児を育てた先輩保護者たちや医療従事者からのメッセージも記載された『ふくしまリトルベビーハンドブック』。現在、NICUのある医療機関や、各市町村の母子保健の窓口で配布しています。

「お子さんの成長の過程で心配なことや大変なことがあれば、1人で抱えずに私たちのサークルのようなところにつながってもらえたらうれしいです。

小さく産まれた子を育てる困難は、やはり当事者にならないと知る機会がないと思うのです。私たちは多くの人にリトルベビーのことを知ってもらうため、県内各地で写真展を開催しているので、ぜひ足を運んでほしいと思います」(頼子さん)

15歳になった尊偉くん「高校ではバスケに挑戦したい」

現在、特別支援学校の中学部に通っている尊偉くん。体を動かすことが大好きなのだそう。

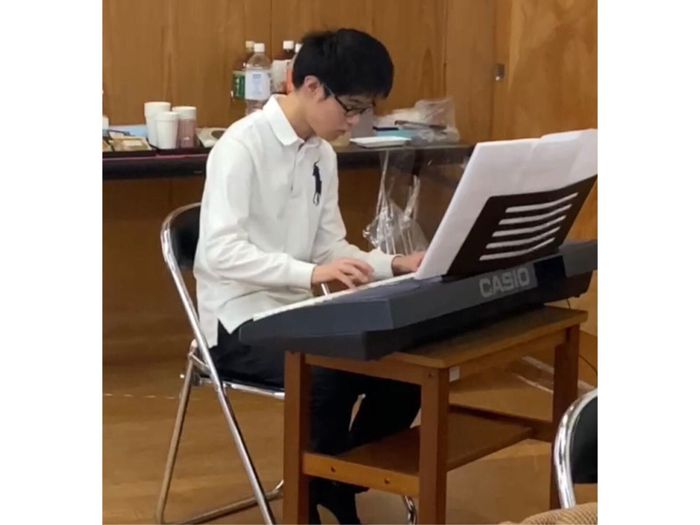

「今は中学3年生。春から高等部に入学したらバスケットボールに挑戦したいそうです。すばしっこくて足も速く見えますが、体格の差からスピードに負けてしまうこともありますが、サッカーも大好きです。

そして、手先は不器用ですがピアノも習っています。優里さんの『ドライフラワー』という曲を両手で弾けるようになり、『Nっ子ちゃん』の5周年記念パーティで演奏してくれました。息子がここまで成長してくれたことに感動して涙がこぼれました」(頼子さん)

お話・写真提供/鈴木頼子さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部

小さく生まれた尊偉くんの育児で、孤独や不安を感じた経験から、同じような境遇の親の力になりたいとサークルを始めた頼子さん。「息子がここまで成長するのに、さまざまな支援に恵まれました。サークルの活動でその恩返しができれば、と思っています」と話してくれました。

「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。

●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。

●記事の内容は2025年2月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い