【医師監修】夏おなかの病気 【0~1歳】 赤ちゃんがかかりやすい病気の話

赤ちゃんの胃や腸は大人に比べて機能も形態も未熟です。そのため、吐きやすかったり、下痢をしやすいのが特徴です。日ごろから赤ちゃんの様子やうんちの状態などをよく観察し、異常があったときは早めに受診しましょう。

急性胃腸炎(きゅうせいいちょうえん)/ウイルス性胃腸炎・細菌性胃腸炎

*かかりやすい時期・季節/6カ月~・通年

*主な症状/嘔吐、下痢、血便、発熱

急性胃腸炎 こんな病気

★ウイルスや細菌に感染して、下痢や嘔吐が起こります

ウイルスや細菌に感染して、発熱、下痢、嘔吐などの症状が出ます。

ウイルス性胃腸炎

ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルスなどが胃腸に感染します。特にロタウイルスに感染すると、高熱が出て、特有の酸っぱいにおいのする黄白色に近い(黄白色にならないこともあります)水様便が1日に何回も出ます。水分が十分にとれないと脱水症状になったり、ときにはけいれんを起こすこともあります。

細菌性胃腸炎

細菌性食中毒ともいわれ、細菌に汚染された食べ物から感染して起こります。激しい下痢や嘔吐、腹痛、血便が出るなどします。抗菌薬の使用中に血便が出た場合は、腸内細菌の異常による腸炎が考えられます。

急性胃腸炎 治療とホームケア

★脱水症状を予防して合併症にも注意します

ウイルス性胃腸炎、細菌性胃腸炎とも下痢止めは使いません。細菌性胃腸炎には整腸薬や抗菌薬が処方されることも。脱水症状に注意して、湯冷まし、麦茶、赤ちゃん用イオン飲料、経口補水液(薬局などで買えます)などを与えます。水分を一度に与えると吐きやすいので少量ずつ何回かに分けて与えましょう。家族への感染を防ぐためにも、下痢や嘔吐などの処理後はていねいに手洗いすることが大切です。下痢でおむつかぶれを起こしやすいので、座浴やシャワーでおしりを清潔に保ちましょう。食中毒予防のために、普段から食品はよく加熱し、調理器具は熱湯消毒するなど、衛生管理には十分に注意しましょう。

食中毒の原因菌と症状

サルモネラ菌

牛、豚、鶏卵に多い細菌。加熱が不十分な卵料理や、ペットから感染します。12~24時間で発症し、下痢、発熱、腹痛、嘔吐などが起こります。腸管以外への感染で、髄膜炎(ずいまくえん)や骨髄炎(こつずいえん)になることも。

カンピロバクター菌

あらゆる動物の腸に生息し、とくに鶏肉の6割が汚染されているといわれます。3~10日間で発症し、発熱、腹痛、下痢、血便が起こり、まれに手足のしびれや呼吸困難を起こすギラン・バレー症候群になることも。

病原性大腸菌

ほとんどの大腸菌は無害ですが、牛などの反芻動物が保菌することが多いO(オー)-157という大腸菌は、少量でも人の腸に入ると強い毒を出し、腸管の血管壁を破壊して、出血を起こします。2~7日間で発症し、下痢、嘔吐、発熱、鮮血便が見られることも。

腸炎ビブリオ

2~5%の塩水で発育します。沿岸海水や土壌に生息し、そこでとれた生鮮魚介や加工品から感染します。汚染された調理器具から二次感染することも。12時間前後で激しい腹痛と下痢、嘔吐、発熱が起こります。

肥厚性幽門狭窄症(ひこうせいゆうもんきょうさくしょう)

*かかりやすい時期・季節/新生児期~・通年

*主な症状/嘔吐

肥厚性幽門狭窄症 こんな病気

★おっぱいやミルクを噴水のように吐きます

おっぱいやミルクが胃から十二指腸にうまく流れず、逆流して吐く病気。胃の出口である幽門の筋肉が異常に厚くなり、胃の出口が狭くなることが原因です。1カ月ごろの男の子に多く見られます。

最初は口からあふれる程度ですが、しだいに吐く回数が増えて、飲んだ直後に噴水のように勢いよく吐くようになります。吐いた後はケロッとして、またおっぱいやミルクを欲しがりますが、飲ませると再び吐いてしまいます。

嘔吐が続くため、脱水症状を起こしやすくなります。体重が増えにくくなったり、減ることもあります。

肥厚性幽門狭窄症 治療とホームケア

★入院治療が基本。手術や薬物療法を行います

超音波が有用で、幽門の筋肉が4mm以上の厚さになっていることがわかれば、ほぼ間違いなく診断できます。

入院治療が基本で、脱水があるときは輸液治療を行います。多くは幽門筋を切って広げるラムステッド手術を行います。術後は早期から授乳でき、1週間ほどで退院できます。

手術をしない場合は、2週間ほど入院して硫酸アトロピンという薬を1日8回服用します。ただ効果に個人差があるため、効果がない場合は手術をすることもあります。

腸重積症(ちょうじゅうせきしょう)

*かかりやすい時期・季節/6カ月~・通年

*主な症状/嘔吐、下痢、顔色が悪い、血便

腸重積症 こんな病気

★腸の一部が腸の中にもぐり込み、激しい痛みや嘔吐があります

6カ月から2才ごろまでに起こりやすい、腸の一部が腸の中にもぐり込んでしまう病気。原因はよくわかっていません。それまで元気だった赤ちゃんの顔色が急に青白くなって、激しく泣き出し、10~30分間隔で、火がついたように泣いたり、急に静かになったりを繰り返します。泣くときに嘔吐を伴う場合もあります。血液と粘液が混じったいちごジャムのような真っ赤な血便が出ることも。治療をしないと、もぐり込んだ腸が血行障害を起こし、壊死(えし)する場合もあります。

腸重積症 治療とホームケア

★高圧浣腸で治療しても治らないときは手術に

浣腸して血便を確認したり、超音波検査で診断します。早期の処置が必要ですから、疑わしい場合は至急小児科を受診して。発症後24時間以内なら、空気や薄めた造影剤などを肛門から高圧で注入し、重なった腸を押し出して元に戻す高圧浣腸を行います。高圧浣腸でも元に戻らない場合や、発症から24時間以上経過して腸の壊死が疑われる場合には、手術します。

10%程度の割合で再発が見られるため、整復できたあとも注意が必要です。似た症状が出た場合はすぐに受診しましょう。

胆道閉鎖症(たんどうへいさしょう)

*かかりやすい時期・季節/先天性、新生児期~・通年

*主な症状/皮膚が黄色い、白っぽいうんち

胆道閉鎖症 こんな病気

★白っぽいうんちが特徴。早期発見が重要です

胆道とは肝臓から腸に胆汁を送る管のこと。この胆道が生まれつきふさがっている、または生まれてしばらくしてからふさがってしまうため、胆汁が十二指腸まで流れず、肝臓にたまってしまう病気です。1万人に1人の割合で見られ、女の子は男の子の2倍の頻度で発症します。

胆道閉鎖症になると、新生児の生理的黄疸(おうだん)の時期(生後2週間くらい)を過ぎても黄疸が軽くならず、生後1カ月前後に緑がかった黄疸が目立ってきます。また、胆道がふさがって胆汁がうんちに排出されないために、うんちの色が薄くなり、クリーム色から白色になります。これが病気を発見する大きな手がかりとなります。さらに症状が進むと、肝臓が腫れて腹水がたまり、おなかがふくれ上がることがあります。

早期発見が重要で、発見が遅れると、肝硬変(かんこうへん)に発展するケースがあります。肝硬変とは、肝臓の細胞が壊れて肝臓全体がかたくなり、呼吸困難や吐血、最悪の場合は死亡する恐れがある病気です。新生児黄疸が軽くならない、白っぽいうんちが出る場合は至急受診しましょう。

胆道閉鎖症 治療とホームケア

★手術で症状が改善しない場合は、肝臓移植が必要に

超音波検査などを行って診断します。肝門部と小腸をつなぐ手術をすると予後がいいとされています。それでも黄疸が改善されなければ、肝不全へ進行する可能性があるので、肝臓移植が必要です。

臍ヘルニア(さいへるにあ)

*かかりやすい時期・季節/新生児期~・通年

*主な症状/へその突出

臍ヘルニア こんな病気

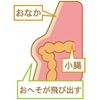

★約20%の赤ちゃんに見られる「でべそ」

俗にいう「でべそ」のことです。腸管(ちょうかん)の一部が皮膚に覆われたままおへそから飛び出した状態をいいます。軽いものを含めると、日本人の赤ちゃんの約20%に見られ、男女比は同じくらいです。

左右の腹筋は体の中央で合わさって腹壁をつくっていますが、おへその部分では、左右の筋肉が分かれて孔(あな)(臍輪(さいりん))ができています。赤ちゃんは腹筋が未熟なため、泣いて腹圧が高まったり、うんちのときにいきんだりしておなかに圧力が加わると、臍輪から腸が腹膜とともに飛び出してしまって、でべその状態になります。でべその大きさは、赤ちゃんによってさまざまです。出っぱった部分を圧迫するとおなかに戻りますが、また出てきます。

臍ヘルニア 治療とホームケア

★2才ごろまでには治ることがほとんど

腹直筋という筋肉の発達とともに、ほとんどは2才くらいまでに自然に治るので心配はいりません。皮が表面に余った場合は、皮を切除する手術を行うこともあります。

気になるからといって、患部に硬貨をあてたり、ばんそうこうを貼るのはやめましょう。皮膚に炎症を起こす原因になります。

初回公開日 2017/8/1

育児中におススメのアプリ

アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数・生後日数に合わせて専門家のアドバイスを毎日お届け。同じ出産月のママ同士で情報交換したり、励ましあったりできる「ルーム」や、写真だけでは伝わらない”できごと”を簡単に記録できる「成長きろく」も大人気!

ダウンロード(無料)育児中におススメの本

最新! 初めての育児新百科 (ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ)

大人気「新百科シリーズ」の「育児新百科」がリニューアル!

新生児から3歳まで、月齢別に毎日の赤ちゃんの成長の様子とママ&パパができることを徹底紹介。

毎日のお世話を基本からていねいに解説。

新生児期からのお世話も写真でよくわかる! 月齢別に、体・心の成長とかかわりかたを掲載。

ワンオペおふろの手順など、ママ・パパの「困った!」を具体的なテクで解決。

予防接種や乳幼児健診、事故・けがの予防と対策、病気の受診の目安などもわかりやすく紹介しています。

切り取って使える、「赤ちゃんの月齢別 発育・発達見通し表」つき。

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い