目の成長を助ける「子どものメガネ」の正しい選び方を眼科医に聞きました!

医師から「お子さんにはメガネが必要です」と言われると、幼いお子さんをもつママやパパは少なからず動揺してしまいます。

子どものメガネの役割と、メガネを作る時の注意ポイントなどを、前橋ミナミ眼科副院長の板倉 麻理子先生にお聞きしました。

視力はピントが合った映像が脳に伝わることで発達する

子どもの目は生まれてから3歳くらいまでの間に急激に発達し、6〜8歳頃にほぼ完成します。

視覚の正しい成長を導くには、この時期に目の機能を正しく、しかも充分に使うことが大切です。

眼と脳のつながり

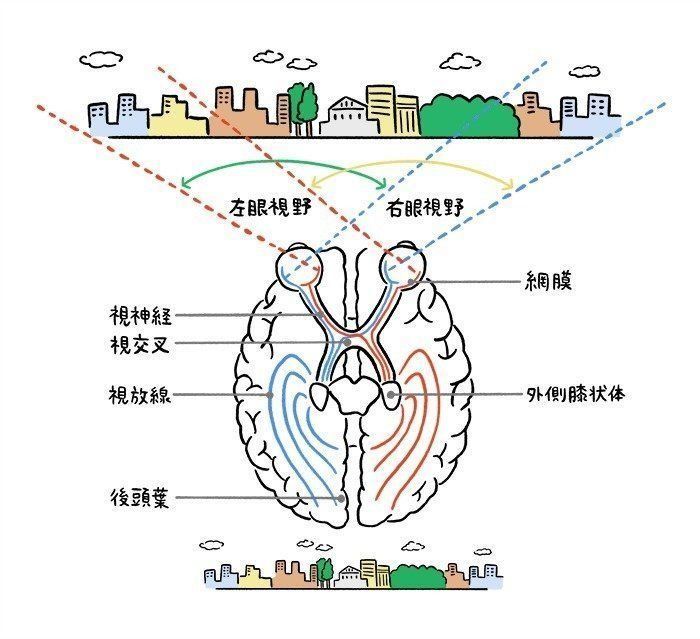

このイラストは、眼と脳のつながりを真上から見た図です。

左右の網膜に映った映像は視神経に送られます。視神経は頭蓋骨の中に入ると一部が視交叉(しこうさ)というところで交叉して、左右に別れます。このとき、右眼の右半分と左眼の右半分の視野の情報が一緒になり左側へ、左眼の左半分と右眼の左半分の視野の情報が一緒になり右側に分かれていきます。

視交叉を通過した情報は、外側膝状体(がいそくしつじょうたい)を経て、視放線(しほうせん)に送られ、大脳後頭葉(だいのうこうとうよう)の視覚野に至ります。

そして「形」「色」「奥行き」「動き」などの情報に分けられたあと、脳の他部位で記憶などと照らし合わせ、意味を持った情報として処理され、“見えた”と認識します。

ところが、遠視や近視、乱視、斜視(しゃし)、不同視(ふどうし ※片目だけが遠視や乱視である状態)などによって左右の目の視力が異なったり、うまくピントが合わせられなかったりすると、視覚の成長がさまたげられてしまいます。

その場合はメガネで矯正することで上の正しい過程を行えるようにし、視覚の正常な発達を促します。

間違った思い込みが「手遅れ」にしてしまう!

メガネが必要な子どもにメガネをかけさせないのは、正常な発達を促すことをやめてしまうことになります。特に下の2つは思ってしまいがちなこと。でも、間違った思い込みですから気をつけましょう。

間違った思い込み1「日常生活に不自由がないなら、メガネは必要ないのでは?」

幼い子どもの場合、視力が悪くても日常生活に支障がないように見える場合が少なくありません。でも、実際には、強い遠視や不同視(右眼と左眼の屈折度数に差がある)、乱視があるにもかかわらずメガネをかけなければ、目にかなりの負担がかかっています。

治療用メガネをかけることで、両眼を使ってきちんとものを見る能力を養うことができます。幼い子どものメガネは、視力を矯正するだけでなく視機能の成長を促す側面もあるため、一日も早い対応を心がけましょう。

間違った思い込み2「メガネをすると度が進むのでは?」

適正なメガネであれば、度が進んでしまうことはありません。それどころか、弱視の場合は必要な時に子どもがメガネをかけなかったために、後になってメガネを作っても十分見えなかったり、両目でものを見る力が養われなかったりすることがあります。

近年、近視による視力低下の低年齢化が進んでいます。適切な度数のメガネをかけさせることは、物をはっきり見るためと同時に、近視進行抑制にも重要であると考えられています。

また、弱視は満3歳〜4歳までに異常を発見し治療を継続することができれば、小学校入学までにほとんどが0.8以上の視力になり、学校生活で問題ない状態にすることができます。しかし、治療を始めるのが6〜8歳以降になってしまうと、思うように効果が上がらないことがあります。

医師にメガネが必要と診断された場合には、早く子どもに合ったメガネをかけさせることが、その子の将来を守ることにつながります。

失敗しない「子どものメガネ」の選び方

子どもは目の発達状態も顔のバランスも大人とは異なります。子どものメガネを選ぶ時のポイントをご紹介します。

メガネ選びのポイント1 フレームは左右のサイズが大切

子どもの顔は以下のような特徴があります。

・顔の幅が広く、縦が短く、頭の形は左右非対称の場合が多い

・鼻の高さは低く、幅が狭く、メガネフレームを支える皮膚や皮下組織の弾性が大人と異なる

・耳の高さは左右で異なり、耳の軟骨(なんこつ)も発達の途中段階

フレームを選ぶときは必ずフィッティングし、以下のポイントをチェックしましょう。

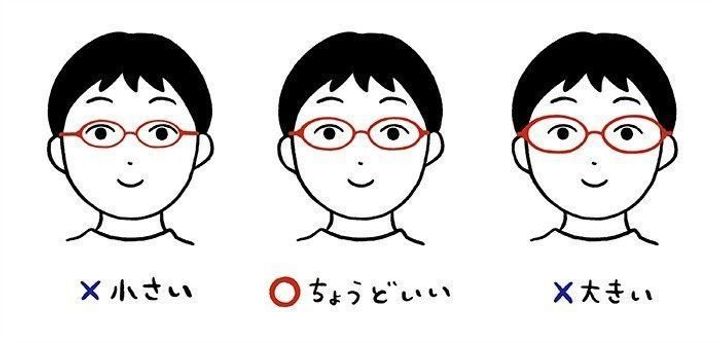

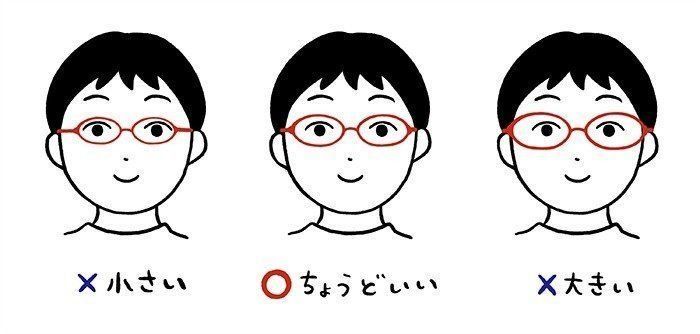

■顔の横幅に合ったサイズを選ぶ

正面から見た顔のいちばん幅の広い位置と、フレームの左右の端の位置を、同じかフレームをやや小さめサイズにしましょう。

適正サイズを選べばメガネがズレ落ちにくく、かけ心地も良好です。

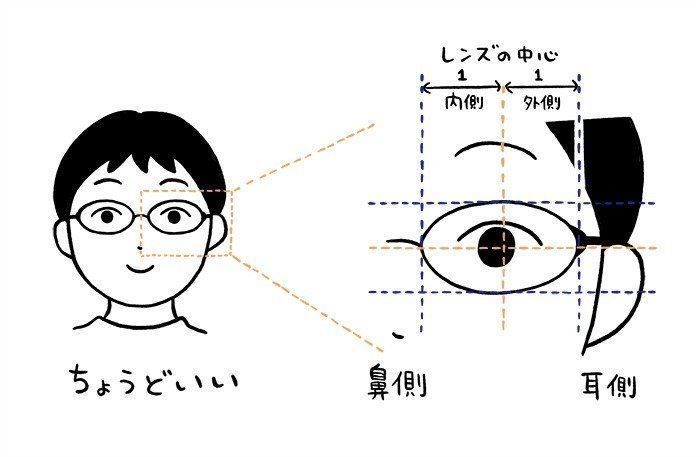

■フレームの形や黒目の位置に注目

黒目の位置がレンズの横幅の中心より外側にならずに、中心より2mm程度内側、上下は中心より2mm程度上方にくると、ゆがみが少なくよく見えます。

■フレームの形の種類

・オーバル型:卵型の定番タイプ

・ボストン型:逆三角形に近い楕円形

・スクエア型:レンズの形が四角で横長の長方形タイプ

・ウェリントン型:丸みを帯びた逆台形型で正方形に近いタイプ

フレームの形は「オーバル型」が良いでしょう。

スクエア型、ウェリントン型、ボストン型はゆがみがでたり、メガネがずれやすいことがあり注意が必要です。

フレームは大人用メガネの小さいサイズを選ぶのではなく、必ず子ども用フレームから選びましょう。子ども用フレームはメガネがずれないように、耳の部分や鼻あてに工夫がしてあります。フィットしていないと耳や鼻が痛くなったり、メガネがずれて正しく矯正されなくなったりします。

また、子どもは動きが激しく、大人に比べてメガネを乱暴に扱いがちです。フレームの素材は軽くて、型が崩れにくく丈夫なものがおすすめです。

メガネ選びのポイント2 鼻と耳の後ろのフィット感をチェック

子どもの鼻はそれほど高くないので、鼻パッドの大きさや形が合っていないとメガネがずれる原因になります。鼻パッドが固定されているセルフレームは後で調整がほとんどできないので、あまりおすすめできません。鼻パッドがすき間なく肌に当たっている状態が理想です。

また、メガネのつる(テンプル)は耳のうしろにフィットしているか、長さやかかり具合をチェックしましょう。十分に耳にかかり、先が耳の穴よりも下に届いている長さを選びましょう。長すぎる場合は調整ができます。

メガネ選びのポイント3 レンズは軽くて割れにくいものを

子ども用メガネのレンズは、プラスチックなど割れにくいものを選ぶのが基本です。

オプションとしてUVコーティングやブルーライトカットなどを施すこともできますが、現在のメガネレンズはレンズ自体に有害な紫外線をカットする加工がされています。子どもが日常使用するメガネは、過剰なUVコーティングはしないことをおすすめします。

ブルーライトカットレンズは子どもの視機能の発達を妨げるおそれがあるので、子どもが日常で使用するには適していません。スマホやパソコンの輝度や色調(青色を抑える)を調整することが大切です。

メガネ選びのポイント4 メガネをかけた姿をほめてあげて

メガネを常にかけてもらうためには、その子がお気に入りのものを購入するのがベストです。子ども用メガネはデザイン、色などが豊富ですから、子どもが楽しく装用できるよう好きな色などを選びましょう。そして、「よく似合うね!」「かわいいね」「かっこいいね」など、たくさんほめてあげてください。

子どもがメガネをネガティブなものと考えないように、ママやパパがしっかりフォローしてあげることも大切です。

弱視治療用メガネは費用補助を受けられる!

弱視と斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる子どものメガネの購入には、健康保険が適用され、条件を満たせば代金の一部が療養費として払い戻されます。

5歳までは1年に1回、5歳〜9歳の誕生日までは2年に1回、3万8000円程度の補助が出ますので活用しましょう。

ただし、遠視、近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能などに異常がない場合は適用されません。

申請方法は加入している保険によって異なります。まずは、加入保険機関へ問い合わせ、確認しましょう。

メガネをかけ始める時期は体が成長する時期に一致することが多く、顔のバランスや運動能力などが変化しやすいと言えます。メガネを作った後は定期的にかかりつけの眼科に通い、子どもの成長とメガネの大きさや度数が適切に保たれているかをチェックしましょう。

(取材・文/かきの木のりみ イラスト/くにともゆかり)

たまひよでは「ストップ弱視見逃し」記事をシリーズで掲載しています。

●この記事は、再監修のうえ、内容を一部更新しました(2022年11月)

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い