赤ちゃんの育児 生後11ヶ月

【医師監修】生後11ヶ月 育児の基本情報

心身ともに個人差が大きくなるころ

生後11ヶ月の赤ちゃんの発育・発達

監修医師:あさかクリニック理事長 若江恵利子先生

伝い歩きに安定感が出てきて、指さしや声でのやりとりも

伝い歩きが上手に。押し車を押して歩くようになります。

伝い歩きが安定し、ふたの開け閉めができるように

伝い歩きが上手になると足の力だけで体を支え、バランスをとれるようになります。立っちのあとすぐに初めの一歩が出る子もいますが、伝い歩きや立っちの期間が長い場合も少なくありません。手指はさらに器用になり、ふたの開け閉めができるようになります。昼寝がまとまり、起きている時間が長くなってきます。

欲しいものを指さして声を出すようになります

欲しいものを指さしながら、「アッアッ」と声を出したり、「マンマンマ……」などの意味のない言葉でおしゃべりを始めます。言葉の理解はさらに進み、「ブーブはどこ?」と聞くと車のほうを見たり、「ちょうだい」と言うと持っているものを渡すなど、簡単なやりとりができるようになります。食べ物の好き嫌いが出てきますが、一時的なことです。

■関連記事

- 笑わない、あんよをしない、言葉が出ない…小児科医がその不安、解消します!

- 赤ちゃんの発達には、個人差があるものですが、遅めでも・早めでも気がかりに感じてしまいがち。ネットで検索してみたり、ママ友に聞いたりしても答えが見つからず、不安になることもあります。日本小児保健協会会長であり、

■関連記事

- 「つかまり立ち・立っちはいつごろ?」11カ月の赤ちゃん&家族の様子は?

- 赤ちゃんのリアルな成長や生活を見せてもらう連載企画「たまひよ成長日記」。同じ月齢の赤ちゃんの様子が見られます!

生後11ヶ月の赤ちゃんとの生活とお世話のポイント

歯磨きを本格的に始めて

赤ちゃんにたっぷり話しかけて、言葉の発達を刺激しましょう。

この時期の赤ちゃんとの生活とお世話

□そろそろ靴を用意しましょう

□楽しい雰囲気で食事しましょう

□昼寝は15時ごろまでに切り上げましょう

□歯磨きを本格的にスタート

●昼寝がまとまります。起こすタイミングに気をつけましょう

昼寝がまとまり、時間も短くなります。1日1回になる子も。その分、夜はまとめてぐっすり眠る赤ちゃんが多くなります。中には夜泣きが続いていたり、昼寝を長時間する赤ちゃんもいたりしますが、お散歩や外遊びを積極的に日課に取り入れることで、少しずつ生活リズムが整ってきます。昼寝は、夜の寝つきが悪くならないよう、15時ごろをめどに起こしましょう。おふろは寝る30分~1時間前くらいに入るといいでしょう。

●好き嫌いや遊び食べが始まったら環境やメニュー、味つけで工夫を

離乳食をよく食べるようになる一方で、好き嫌いや遊び食べが始まる赤ちゃんも。周囲に気を取られて離乳食に関心を示さなくなったり、好き嫌いや食べムラ、遊び食べをしたりすることも。集中できるように、食事中はテレビを消す、自分で持てるスティック状の野菜を持たせる、味つけを変えるなど工夫してみて。この時期の好き嫌いはあまり気にせず、食べるものを食べさせれば大丈夫です。

●欲しいものや行きたい方向を指さしたら、言葉にしてあげて

欲しいものや行きたい方向を指さしたら、「○○したいのね」「キッチンに行きたいのね」と、赤ちゃんの要求を言葉にしてあげて。要求がわからない場合も、「何が欲しいの?」と問いかけてあげましょう。おもちゃのボタンを押したり積み木を重ねたりなど指先を使った遊びや、型はめパズルなど物の出し入れなども楽しい遊び。ママやパパは一緒に遊んであげましょう。

歯磨きについて

このころは、唾液の分泌量が少なくなるため、歯についた汚れが唾液で自然に落ちにくくなります。とくに上の前歯は唾液が届きにくく汚れが残りやすいので、むし歯になりやすいもの。夕食後~寝る前の歯磨きを習慣づけて、歯についた汚れを落としましょう。ただし、力を入れすぎると歯肉を傷つけ、その後、歯磨きを嫌がる原因にも。力は入れず、やさしくブラシを振動させるように磨きます。離乳食も1日3回が定着し、食べられる食材も増えてきます。甘い食べ物や歯につきやすいものも口にするようになるので、むし歯のリスクは増える時期です。

<上下の前歯が4本ずつ生えたら>

歯を完璧に磨くというより、歯磨きを習慣づけるのが大切な時期。歯磨きが嫌いにならないように、機嫌のいいときをねらって楽しく磨きましょう。遊び感覚でいいので、食後には歯ブラシで歯を磨き、ママやパパが仕上げ磨きをするまでの流れを定着させて。

<奥歯が生えてきたら>

奥歯は溝があるため、汚れがたまりやすく、むし歯になりやすい歯です。奥歯が生え始めたら本格的に仕上げ磨きをスタートして。食後の歯磨きと夕食後から寝る前までの仕上げ磨きを習慣にしましょう。もちろん、余裕があれば、朝・昼食後にも仕上げ磨きをするのがおすすめです。

ファーストシューズの選び方

1歳前後の赤ちゃんの足の骨はほとんどが軟骨で、変形しやすいのが特徴。さらに大人と比べてかかとの比率が小さく土踏まずがないため、全身をしっかり支えられず、足の外側で着地し、かかとを浮かせ気味にして歩きます。歩行を安定させていく大切な時期なので、赤ちゃんの足の特徴を踏まえ、サポートしてくれる靴を選ぶことが大切です。サイズの選び方を紹介します。

1.足の大きさをはかる

足長計の端に赤ちゃんのかかとをそろえて足を乗せ、中心線は人さし指に合わせます。その後、ママやパパの手で赤ちゃんの指を押して伸ばして。少しコツがいるので、シューフィッターのいるベビーシューズ店に行って計測してもいいでしょう。

2.試し履きをする

靴を購入するときは必ず試し履きを。靴のかかとを床にトントンと当てて、かかと部分と赤ちゃんの足をピッタリ密着。その状態で面ファスナーやひもを留めて、赤ちゃんの足にしっかり合わせて履かせます。

3.フィット感をチェックする

赤ちゃんを立たせて、靴のつま先部分を指で軽く押さえ、つま先と靴の先端の間に5mm程度の余裕があるか確認。続いて靴全体を触り、足が無理やり靴の中に詰め込まれていないかチェック。最後に歩かせて様子を見ます。

■関連記事

- 超基本!9~11ヶ月ごろの離乳食[後期]進め方のコツ・1回の量・食材のかたさ大きさは?

- バナナくらいのかたさのものを、モグモグと口を動かして食べられるようになったら、歯ぐきでカミカミする練習にステップアップ!おっぱい・ミルクとの栄養バランスをはじめ、与える量や回数、食材や献立の基本、成長に合った調理方法など、この時期の離乳食で大事なことを、管理栄養士の太田百合子先生に聞きました。

生後11ヶ月の親子のコミュニケーション

監修:相模女子大学学芸学部子ども教育学科准教授 金元あゆみ先生

指先遊びや体遊びをたくさん試して

手指がさらに器用になります。ボールを両手で投げるなど全身を使い複雑な動きもできるようになってきます。

型はめパズルで指先遊び

押したりつまんだり指先を使った遊びをしたいころです。安全な形はめおもちゃを使うといいでしょう。赤ちゃんがまだ上手にできないうちは、ママやパパが形にはめこんであげておいて、最後のひと押しを赤ちゃんにさせてみましょう。ポトンという音にも喜びます。

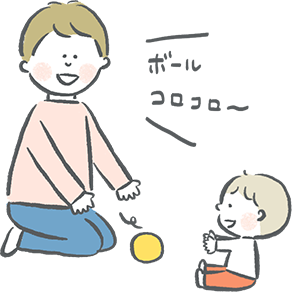

ボールコロコロ~

最初は赤ちゃんとママやパパが向かい合って座り、ボールを転がしながらやりとりをしましょう。そのうち軽くはずませ、ボールの動きを楽しめるようにもなります。

■関連記事

- 9~11ヶ月の赤ちゃんが夜ぐっすり寝る、午前中の遊び方5選

- 「夜、赤ちゃんがぐっすり寝てくれたらいいのに...」「夜間は連続して長時間寝てほしい!」というのは、すべてのママの願い。早寝をさせるには"早起き"が最も大切ですが、その後の午前中の過ごし方も、実はとっても大切なんです。

育児中にオススメの本・アプリ

「1才まで」と「1才から」の育児を知る本『後期のひよこクラブ』

【生後8・9・10・11カ月~1才代】赤ちゃん誕生からもうすぐ1年、育児は次のステージへ。とはいえまだまだ続く育児の課題と、1才からの見通しをギュッと1冊にまとめました。

ここでしか手に入らない特別付録や、内容充実の特集・別冊付録も。

アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数や生後日数に合わせて、赤ちゃんの成長や、専門家からのアドバイスなど、妊娠日数や生後日数に合った情報を“毎日”お届けします。妊娠育児期にうれしいおトクなクーポンもあります。

ご出産おめでとうございます。妊娠・出産、本当にお疲れ様でした。でもこれからが本番!抱っこ、ミルク、おむつ替え、予防接種…。赤ちゃんとの新しい生活には、たくさんの「初めて」がいっぱい。そんな「初めて」だらけのこの時期に知っておきたい情報をまとめました。

だんだんと自我が芽生え「イヤ」が多くなってくるなど、心がぐんと発達していきます。親子のコミュニケーションの良い方法は?かかりやすい病気は?子どもの自我が成長しはじめるこの時期の子育てに役立つ情報を集めました。

0ヶ月~3才ごろまでの赤ちゃんの病気や事故・ケガ、ホームケアについて、症状別に詳しくわかりやすく、すぐ役に立つようにまとめました。こんなときどうする?がわかる! 初めてママの心強い味方です。症状別にすぐ引けて、まず何をして、いつ病院に行けばいいかがわかります。

0~3才の乳幼児がよくかかる病気やなりやすい病気を、体の部位別や病気の種類に分けて解説します。

「主な症状」「なりやすい月齢・年齢」「なりやすい季節」「こんな病気」「治療法&ホームケア」を記載しています。

治療方法やホームケアのしかたは、症状や赤ちゃんの状態によって異なるので、診察をした医師の診断に従いましょう。

赤ちゃんが病気になったときの症状別に、ママ・パパが何をすればよいか、を受信の前後に分けてまとめました。

また、その症状の程度によって、夜間や休日でも受信したほうがいいのか、診療時間まで待って受診すればいいのか、などの判断の目安を示しました。事故やケガが起こったときに、まず行うべき応急処置の方法も紹介しています。

予防接種は、その病気にかかると重い症状が出たり、重い後遺症が出たり、最悪の場合死に至ることもある病気を防ぐための唯一の予防手段です。赤ちゃん、子どもの予防接種は種類がたくさんあり、スケジュールを立てるのが大変ですが、ママとパパは予防接種に対する知識を深め、赤ちゃん・子どもを病気から守りましょう。

医師は赤ちゃんの様子を見て、最善と判断した薬を処方します。赤ちゃんに処方された薬の種類や効能についてしっかり理解して、病気が少しでも早く回復の向かうようにケアしてあげましょう。

-

2月12日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月12日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児 -

2女2男のママ、紺野あさ美。「悩みながら、落ち込みながら、愚痴をこぼしながら、そして母になる」【最終回】赤ちゃん・育児

2女2男のママ、紺野あさ美。「悩みながら、落ち込みながら、愚痴をこぼしながら、そして母になる」【最終回】赤ちゃん・育児 -

しまむら「春まで使える」「着るだけでおしゃれ」元子ども服販売員ライターが推す★インフルエンサーコラボ5選赤ちゃん・育児

しまむら「春まで使える」「着るだけでおしゃれ」元子ども服販売員ライターが推す★インフルエンサーコラボ5選赤ちゃん・育児 -

2月11日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月11日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児 -

ダイソー「暖かくて真冬にぴったり!」「見つけたら即カゴ案件」コスパ最高のあったか冬小物4選赤ちゃん・育児

ダイソー「暖かくて真冬にぴったり!」「見つけたら即カゴ案件」コスパ最高のあったか冬小物4選赤ちゃん・育児 -

布団ってどこに干す?そもそも干さない? みんなの布団事情赤ちゃん・育児

布団ってどこに干す?そもそも干さない? みんなの布団事情赤ちゃん・育児 -

2月10日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月10日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い