赤ちゃんの育児 生後3ヶ月

【医師監修】生後3ヶ月 育児の基本情報

動きが出てきて、より赤ちゃんらしく

生後3ヶ月の赤ちゃんの発育・発達

監修医師:あさかクリニック理事長 若江恵利子先生

首がしっかりしてきて、声を出して笑うことも

首がしっかりしてきて、授乳間隔が整ってきます。

体重が出生時の約2倍に。首がしっかりしてきます

体重は出生時の約2倍になり、身長は平均で12~13cm前後伸びます。首がしっかりしてきて、うつぶせにすると腕で支えて頭を少し持ち上げられるようになります。徐々に授乳リズムが整ってきて、母乳のみの場合は6〜8回くらい、混合の場合は6〜8回くらい、ミルクのみの場合は5〜6回くらいの授乳回数に落ち着いてきます。ガラガラなど軽くて握りやすいおもちゃを少しの間握れるようになります。

声を出して笑ったり、ガラガラで遊びます

あやされると声を出して笑うなど、少しずつコミュニケーションがとりやすくなってきます。ママやパパの顔を見て笑ったり、甘えたような泣き声を出したり、感情表現ができるように。話しかけると泣きやむことがありますが、これは音の識別ができるようになった証です。好奇心旺盛で母乳やミルクを飲みながら周囲をきょろきょろしたりします。

■関連記事

- おっぱいたりてる?【0~3カ月】授乳の7つの気がかりに専門家がアドバイス

- 新生児期~3カ月のころの授乳は、赤ちゃんもママも初めてのことだらけ。幸せな気持ち半分、気がかりも多いのではないでしょうか? ママたちから多く寄せられる授乳に関する気がかりを7つピックアップし、よしかた産婦人科副院長の善方裕美先生にアドバイスをいただきました。

■関連記事

- 「みんなは何時に起きて何時に寝ている?」3カ月の赤ちゃん&家族の様子は?

- 赤ちゃんのリアルな成長や生活を見せてもらう連載企画「たまひよ成長日記」。同じ月齢の赤ちゃんの様子が見られます!

生後3ヶ月の赤ちゃんとの生活とお世話のポイント

3~4ヶ月健診を受けよう

昼夜のリズムが少しずつ整い、お世話が少しラクになる

この時期の赤ちゃんとの生活とお世話

□泣きやまないときの解決法を探しましょう

□3~4ヶ月健診を受けましょう

□お食い初めをしましょう

●昼夜の区別がつき、授乳リズムも整ってきて、生活リズムが生まれます

だんだん夜にまとまって眠るようになり、日中起きている時間が長くなってきて、なかには朝までぐっすり眠る赤ちゃんもいます。授乳のリズムも整ってくるので、生活リズムができてくるころ。一方、はっきりした理由もなく夕方になると泣きだしてママやパパを困らせる赤ちゃんも。「たそがれ泣き」は成長の一過程です。いつかなくなるものなので、家事の時間を前倒しにして抱っこしたり、赤ちゃんに寄り添ったりして乗りきって。

●授乳時間が決まってきて、自分の適量を飲む一方、遊び飲みも

母乳やミルクをほぼ決まった時間に飲むようになります。母乳のみの場合は6〜8回くらい、混合の場合は6〜8回くらい、ミルクのみの場合は5〜6回くらいが目安です。自分の適量を飲むようになり、途中で飲むのをやめてまわりをきょろきょろしたり、十分飲んだのに乳首をくわえたまま余韻を楽しんだりと、遊び飲みや飲みむらも出てきます。そのため、赤ちゃんによって飲む量や回数に個人差が出てきます。

●握るおもちゃや引っ張り遊びで遊んであげて

赤ちゃんと一緒に遊ぶのがますます楽しくなる時期。軽くて握りやすいおもちゃを持たせると、握って振り回したり、口に持っていったりします。ガーゼなどの端を持たせると、ギュッとつかんで引っ張るので、引っ張りっこをしても楽しいでしょう。公園などのお散歩で自然に触れさせるなど好奇心を刺激し五感を育てましょう。ねんねのときは、ユラユラ抱っこや背中をトントンするなど、好みの寝かしつけを探しましょう。

3~4ヶ月健診について

赤ちゃんにとって、体の発達の重要な節目の時期なので、多くの自治体(市区町村)で健診が行われています。

首がすわってくる時期なので、首すわりの状態や股関節(こかんせつ)の開き方、あやすと笑うかなどを中心にみます。身体測定では体重が順調に増えているかなど、発育状態・先天性の病気が見逃されていないかも確認します。

健診内容●首すわりの状態●原始反射の様子●斜頸(しゃけい)の有無●股関節脱臼の有無●おへその状態●視覚●聴覚●身体測定●診察(全体診察、皮膚の状態、胸・背中の聴診、口の中の診察、おなかの触診、大泉門の触診)●陰のう(男の子)、外陰部(女の子)の状態●問診など

お出かけのコツ

遠出のお出かけは赤ちゃんが疲れてしまうかもしれないので、毎日のお散歩で少しずつ外の空気や景色に慣れさせましょう。お出かけする時間帯は、暑すぎず、寒すぎない時間帯を選びましょう。赤ちゃんの体調と生活リズムを優先して行動を。お出かけ先は、遠くても電車や車で1時間程度の範囲の場所に。

お出かけのシチュエーション別の着せ方のポイントを紹介します。

<ベビーカー(春夏)>

吸湿性のいい素材のウエアを着せ、おくるみやバスタオルなどで温度調節します。日差しが強いので、ベビーカーの幌を下ろしたり、帽子などで紫外線対策を。

<ベビーカー(秋冬)>

防寒対策にはおくるみなどと帽子がマストアイテム。脱ぎ着のしやすい保温性のあるはおりものを着せることが大切です。

<車で移動>

玄関から車まで移動するときは、寒い季節は、おくるみなどで赤ちゃんをくるみましょう。また、夏は予想以上に車内が暑くなっていますので、熱中症に注意。短時間でも、車内に赤ちゃんをひとりにすることは絶対にNGです。

<抱っこ(冬)>

抱っこは、赤ちゃんとママが密着するため、暖かくておすすめ。抱っこカバーなどをつけたり、ママが着たコートで覆うといいでしょう。

■関連記事

- [生後3~4ヶ月ごろ]ベストな生活リズムは?お世話のコツを小児科医が解説

- 首がすわり始めたり、まわりに関心を持ち始めるなど、いろいろな様子を見せるようになる3~4ヶ月ごろ。このころの赤ちゃんは、どのように1日を過ごしているのでしょうか。かかわるときのポイントは何か。小児科医の山中龍宏先生に伺いました。

生後3ヶ月の親子のコミュニケーション

監修:相模女子大学学芸学部子ども教育学科准教授 金元あゆみ先生

体を動かし、触れ合いながら表情遊びを

ママやパパの顔を見て笑うようにも。まわりを見まわしたり、さらに好奇心が強くなります。

握る力を使って、にぎにぎ遊び

ガーゼハンカチやミニタオルの端を赤ちゃんの手が届くか届かないかくらいのところまで近づけ、ぎゅっと握らせてあげましょう。または、タオル地のにぎにぎなど、握りやすいものも渡してみましょう。グーで握ることで、次に指先の力につながっていきます。

握る力が出てきたら軽く引っ張りっこしてみましょう。赤ちゃんがガーゼハンカチやミニタオルを握る反対側をママやパパが持って少し強く引いたり、力を弱めたりして遊びましょう。

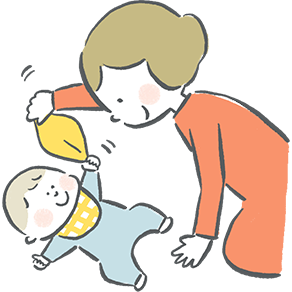

たかいたかいミニバージョン

首がしっかりしてきたら、体を動かす遊びを始めましょう。赤ちゃんのわきのしたをしっかり支えて、ママやパパの顔の位置くらいまでゆっくり持ち上げてみて。体の動きに興味を持ち、自分の体の部位への認識にもつながります。慣れてきたら、横リズムバージョンにもトライしても。大きく揺さぶらず、やさしく動かすのが大切です。

■関連記事

- 首がすわったらおんぶしてOK?3~6ヶ月の赤ちゃんの成長&発達Q&A

- 3~6ヶ月ごろの赤ちゃんは、赤ちゃんによって運動量や授乳量の違いが大きくなり、体形にも個人差が出てきます。4ヶ月ごろには首すわりする子が増え、5ヶ月を過ぎると、寝返りや夜泣きを始める子も。3~6ヶ月の赤ちゃんがいるママ・パパの「これってどうなんだろう?

育児中にオススメの本・アプリ

赤ちゃんが生まれたら最初に読む本『初めてのひよこクラブ』

【生後0・1・2・3カ月】赤ちゃんが生まれ、育児がスタートしてから、一番大変な生後3カ月くらいまでに必要な内容を1冊にギュッとまとめました。

ここでしか手に入らない特別付録や、内容充実の特集・別冊付録も。この1冊があれば、初めての赤ちゃんのお世話はバッチリです!

アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数や生後日数に合わせて、赤ちゃんの成長や、専門家からのアドバイスなど、妊娠日数や生後日数に合った情報を“毎日”お届けします。妊娠育児期にうれしいおトクなクーポンもあります。

ご出産おめでとうございます。妊娠・出産、本当にお疲れ様でした。でもこれからが本番!抱っこ、ミルク、おむつ替え、予防接種…。赤ちゃんとの新しい生活には、たくさんの「初めて」がいっぱい。そんな「初めて」だらけのこの時期に知っておきたい情報をまとめました。

だんだんと自我が芽生え「イヤ」が多くなってくるなど、心がぐんと発達していきます。親子のコミュニケーションの良い方法は?かかりやすい病気は?子どもの自我が成長しはじめるこの時期の子育てに役立つ情報を集めました。

0ヶ月~3才ごろまでの赤ちゃんの病気や事故・ケガ、ホームケアについて、症状別に詳しくわかりやすく、すぐ役に立つようにまとめました。こんなときどうする?がわかる! 初めてママの心強い味方です。症状別にすぐ引けて、まず何をして、いつ病院に行けばいいかがわかります。

0~3才の乳幼児がよくかかる病気やなりやすい病気を、体の部位別や病気の種類に分けて解説します。

「主な症状」「なりやすい月齢・年齢」「なりやすい季節」「こんな病気」「治療法&ホームケア」を記載しています。

治療方法やホームケアのしかたは、症状や赤ちゃんの状態によって異なるので、診察をした医師の診断に従いましょう。

赤ちゃんが病気になったときの症状別に、ママ・パパが何をすればよいか、を受信の前後に分けてまとめました。

また、その症状の程度によって、夜間や休日でも受信したほうがいいのか、診療時間まで待って受診すればいいのか、などの判断の目安を示しました。事故やケガが起こったときに、まず行うべき応急処置の方法も紹介しています。

予防接種は、その病気にかかると重い症状が出たり、重い後遺症が出たり、最悪の場合死に至ることもある病気を防ぐための唯一の予防手段です。赤ちゃん、子どもの予防接種は種類がたくさんあり、スケジュールを立てるのが大変ですが、ママとパパは予防接種に対する知識を深め、赤ちゃん・子どもを病気から守りましょう。

医師は赤ちゃんの様子を見て、最善と判断した薬を処方します。赤ちゃんに処方された薬の種類や効能についてしっかり理解して、病気が少しでも早く回復の向かうようにケアしてあげましょう。

-

2月14日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月14日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児 -

GELATO PIQUE「1才おめでとう 身長計&お誕生日ポスター」がとじ込み付録に。『後期のひよこクラブ』春号が発売中!赤ちゃん・育児

GELATO PIQUE「1才おめでとう 身長計&お誕生日ポスター」がとじ込み付録に。『後期のひよこクラブ』春号が発売中!赤ちゃん・育児 -

セリア「平成レトロで可愛い!」「まとめ買い必至」話題のお茶犬グッズ4選赤ちゃん・育児

セリア「平成レトロで可愛い!」「まとめ買い必至」話題のお茶犬グッズ4選赤ちゃん・育児 -

ひよこクラブ の読者アンケート&体験談大募集!!赤ちゃん・育児

ひよこクラブ の読者アンケート&体験談大募集!!赤ちゃん・育児 -

《爆笑!》私がツボにはまったネーミング赤ちゃん・育児

《爆笑!》私がツボにはまったネーミング赤ちゃん・育児 -

赤ちゃんが生まれたら!3冊の「たまひよ」赤ちゃん・育児

赤ちゃんが生まれたら!3冊の「たまひよ」赤ちゃん・育児 -

「1才まで」と「1才から」の育児を知る本『後期のひよこクラブ』春号 〈巻頭大特集〉わが子の気質を知って 8カ月~1才代の育児の“困った”を解決!赤ちゃん・育児

「1才まで」と「1才から」の育児を知る本『後期のひよこクラブ』春号 〈巻頭大特集〉わが子の気質を知って 8カ月~1才代の育児の“困った”を解決!赤ちゃん・育児

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い