赤ちゃんの育児 生後9ヶ月

【医師監修】生後9ヶ月 育児の基本情報

後追いに悩まされる時期

生後9ヶ月の赤ちゃんの発育・発達

監修医師:あさかクリニック理事長 若江恵利子先生

はいはいし始める子が増え、自我が芽生えて後追いも

ママへの愛着が強まり、後追いが始まる子もでてきます。

ずりばいからおなかを持ち上げるはいはいへ。つかまり立ちをする子も

はいはいが上達し、めざす方向に素早く移動できるようになります。つかまり立ちを始める赤ちゃんもいます。多くの赤ちゃんが午前と午後の各1回に昼寝がまとまります。食べる意欲がアップしてきたら離乳食は、1日3回の離乳食に進めましょう。昼寝や食事時間などを通して生活リズムが整えやすくなります。

後追いを始めたり、意思表示をするように

ママへの愛着がいっそう強くなり、後追いする赤ちゃんが増えてきます。情緒の発達も目覚ましく、ママやパパの声や表情から喜んでいる、怒っているなどがわかるようになってきます。自我が芽生え始めて、おむつ替えを嫌がったり、両手を上げて「抱っこして」と訴えるなど、はっきり意思表示する赤ちゃんもいます。

■関連記事

- もしかして左利き?9ヶ月~1歳 成長&発達の”あるある”気がかりにアンサー!

- 9ヶ月~1歳ごろは、つかまり立ちから伝い歩きと、だんだんと立っちの姿勢に近づくころ。「大きくなったな」と成長に目を細めるママ・パパも多いでしょう。自らの意思で物を握ったり離したり、小さなものを指先で器用につまんだり、

■関連記事

- 実はスゴイ!赤ちゃんに起こる「9カ月革命」。3つの劇的な変化とは?【発達心理学】

- 日々の成長がめざましく、毎日いろんなことができるようになる赤ちゃん。とくに9カ月のころは社会性がぐんと発達する時期で、その様子は「9カ月革命」といわれるそうです。

生後9ヶ月の赤ちゃんとの生活とお世話のポイント

9~10ヶ月健診を受けましょう

行動範囲が広がるので、いたずらや危険防止にいっそうの注意をしましょう。

この時期の赤ちゃんとの生活とお世話

□離乳食が順調なら3回食に進みましょう

□9~10ヶ月健診を受けましょう

□3回食に適した生活リズムにしましょう

●3回目の食事が遅くならないよう起床や就寝時間に気をつけて

規則正しい生活リズムで過ごしていますか? もし就寝時間が遅いと、翌朝起きる時間も遅くなります。すると、離乳食の1回目、2回目の時間、お昼寝などもずれ込み、3回目のスタートが20時を過ぎてしまう可能性も。離乳食と離乳食の間は4時間以上あけ、3回目の食事はできるだけ19時ごろまでには食べ終わるよう、生活リズム全体を見直しましょう。朝、しっかり起こして朝日を浴びさせるのが、早起きリズムに戻すコツです。

●コップの練習は、ママやパパがサポートしながら、少しずつ進めて

コップで飲む練習を始めてもいいころです。最初はママやパパが手を添えて、赤ちゃんののどの動きを見ながら、コップをそっと傾けてあげましょう。コツをつかめば、そのうち赤ちゃんは自分でコップを持って「ゴックン」と飲めるようになります。

●人とのかかわりを楽しみながら言葉の力をつけさせたい時期

このころはママやパパとの絆が確立する時期です。一人でおもちゃ遊びができる赤ちゃんも、数分に1回程度、ママやパパを見上げ、目線を合わそうとします。長時間ほうっておくのは控えましょう。この時期は物よりも人に興味を持ち始め、「バンザイ」や「おててパチパチ」など、まねっこ遊びなど相手の反応が見える遊びが楽しくなります。話しかけながら、やりとりを楽しむことで、コミュニケーション力や言葉の発達が促されるので、できるだけやりとり遊びを取り入れて。

9~10ヶ月健診について

自治体によっては「乳児期後期健診」+「9~10ヶ月健診」が行われます。体もしっかりしてきて、はいはいやつかまり立ちができるかどうかが発達のポイントです。また、「イヤイヤ」「バイバイ」など、大人のまねをする様子から精神面の発達もチェックします。

ただし、人見知りがピークのころなので、健診中ぐずってできないことも。前回の健診の様子や、ママやパパの話からでも、医師はだいたいの発達具合を把握できるので心配はいりません。

健診内容●視覚●聴覚●おすわりの様子●はいはいの様子●つかまり立ちの様子●パラシュート反射●小さなものをつまむ様子●身体測定●診察(全体観察、皮膚の状態、胸・背中の聴診、口の中の診察、おなかの触診、大泉門の触診)●陰のう(男の子)、外陰部(女の子)の状態●問診など

離乳食の進め方

手づかみ食べが始まるなど、食べる意欲が出てきます。一方、好き嫌いや食べむらも出てきますが、あまり神経質にならないで。生活リズムを見直して、離乳食をなるべく家族と一緒に食べさせましょう。

9ヶ月ごろになり、口をしっかりモグモグ動かして食べる、食べ物に手を伸ばすなど食べる意欲がある、手づかみ食べをする、ある程度かたさのあるものを歯ぐきでかめる、おすわりがさらに安定してきている、といった様子が見られたら、離乳食を1日3回に増やします。

[回数とスケジュール]なるべく大人と同じ時間に食べさせましょう

離乳食と離乳食は4時間以上あけます。大人が食べる様子を見ることも大切なので、できるだけ大人と同じ食事時間になるよう調整を。ただし3回目は19時までに食べさせることを目安に。

[離乳食のスケジュール例]

6〜7:00 起床+授乳①

8:00 離乳食①+授乳②

10:00 お散歩

12:00 離乳食②+授乳③

13:00 昼寝

14〜15:00 お散歩

18:00 離乳食③+授乳④

19:00 おふろ

20:00 就寝

[栄養バランス]離乳食からとる栄養のほうが多くなります

栄養の40~70%程度を離乳食からとるように。1日の授乳回数は、母乳のみの場合5〜8回くらい、混合の場合4〜5回くらい、ミルクのみの場合2〜5回くらいを目安にします。麦茶はコップで、少しずつ飲む練習を始めるといいでしょう。

■関連記事

- [生後9~11ヶ月ごろ]生活リズムが身につく!1日の過ごし方を小児科医が解説

- 9~11ヶ月ごろになると、つかまり立ちや伝い歩きなども始まり、ますます活発に動き回ります。離乳食も進むので、生活リズムの整え方もお世話のしかたも、多少の工夫が必要に。このころの赤ちゃんにぴったりの1日の過ごし方や、知っておいて欲しい心構えについて、小児科医の山中龍宏先生に教えてもらいました。

生後9ヶ月の親子のコミュニケーション

監修:相模女子大学学芸学部子ども教育学科准教授 金元あゆみ先生

増える動作やまねっこを親子遊びにしよう

行動と言葉の意味がつながり、まねっこ遊びが好きに。また、あんよの楽しさを伝える遊びにもトライして。

一緒に手遊び♪

「おつむてんてん」「あっぷっぷっ」などの手遊びも、赤ちゃんに見せてあげると、ママやパパの動きをまねして手足を動かせるようになってきます。できたら「上手、上手」といっぱいほめてあげながら、何度か繰り返しましょう。繰り返しも大好きなころです。

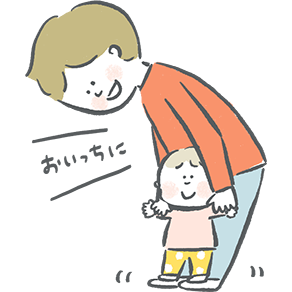

パタパタペンギンであんよ体操

脚力がついてくるので、歩く楽しさやバランスをとる感じを、遊びを通して経験させましょう。ママやパパの足の甲に赤ちゃんの足を乗せて、ペンギンのようにパタパタと歩く、あんよ体操です。赤ちゃんの腕のつけ根をしっかり持って「おいっちに」とリズミカルに進みましょう。

■関連記事

- これって[過干渉育児]かも?! 9ヶ月から見直したいママ・パパのあるある行動3

- 子どものためにと、つい先回りしてかかわってしまうことは多いもの。けれども、子どもが失敗しないようにママ・パパがなんでも先回りしてしまうと、将来、自分で考えて行動することができない「指示待ち人間」になる心配も。過干渉にならないためにはどうしたらいいのか、発達臨床心理学が専門の塩崎尚美先生に聞きました。

育児中にオススメの本・アプリ

「1才まで」と「1才から」の育児を知る本『後期のひよこクラブ』

【生後8・9・10・11カ月~1才代】赤ちゃん誕生からもうすぐ1年、育児は次のステージへ。とはいえまだまだ続く育児の課題と、1才からの見通しをギュッと1冊にまとめました。

ここでしか手に入らない特別付録や、内容充実の特集・別冊付録も。

アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数や生後日数に合わせて、赤ちゃんの成長や、専門家からのアドバイスなど、妊娠日数や生後日数に合った情報を“毎日”お届けします。妊娠育児期にうれしいおトクなクーポンもあります。

ご出産おめでとうございます。妊娠・出産、本当にお疲れ様でした。でもこれからが本番!抱っこ、ミルク、おむつ替え、予防接種…。赤ちゃんとの新しい生活には、たくさんの「初めて」がいっぱい。そんな「初めて」だらけのこの時期に知っておきたい情報をまとめました。

だんだんと自我が芽生え「イヤ」が多くなってくるなど、心がぐんと発達していきます。親子のコミュニケーションの良い方法は?かかりやすい病気は?子どもの自我が成長しはじめるこの時期の子育てに役立つ情報を集めました。

0ヶ月~3才ごろまでの赤ちゃんの病気や事故・ケガ、ホームケアについて、症状別に詳しくわかりやすく、すぐ役に立つようにまとめました。こんなときどうする?がわかる! 初めてママの心強い味方です。症状別にすぐ引けて、まず何をして、いつ病院に行けばいいかがわかります。

0~3才の乳幼児がよくかかる病気やなりやすい病気を、体の部位別や病気の種類に分けて解説します。

「主な症状」「なりやすい月齢・年齢」「なりやすい季節」「こんな病気」「治療法&ホームケア」を記載しています。

治療方法やホームケアのしかたは、症状や赤ちゃんの状態によって異なるので、診察をした医師の診断に従いましょう。

赤ちゃんが病気になったときの症状別に、ママ・パパが何をすればよいか、を受信の前後に分けてまとめました。

また、その症状の程度によって、夜間や休日でも受信したほうがいいのか、診療時間まで待って受診すればいいのか、などの判断の目安を示しました。事故やケガが起こったときに、まず行うべき応急処置の方法も紹介しています。

予防接種は、その病気にかかると重い症状が出たり、重い後遺症が出たり、最悪の場合死に至ることもある病気を防ぐための唯一の予防手段です。赤ちゃん、子どもの予防接種は種類がたくさんあり、スケジュールを立てるのが大変ですが、ママとパパは予防接種に対する知識を深め、赤ちゃん・子どもを病気から守りましょう。

医師は赤ちゃんの様子を見て、最善と判断した薬を処方します。赤ちゃんに処方された薬の種類や効能についてしっかり理解して、病気が少しでも早く回復の向かうようにケアしてあげましょう。

-

2月12日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月12日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児 -

2女2男のママ、紺野あさ美。「悩みながら、落ち込みながら、愚痴をこぼしながら、そして母になる」【最終回】赤ちゃん・育児

2女2男のママ、紺野あさ美。「悩みながら、落ち込みながら、愚痴をこぼしながら、そして母になる」【最終回】赤ちゃん・育児 -

しまむら「春まで使える」「着るだけでおしゃれ」元子ども服販売員ライターが推す★インフルエンサーコラボ5選赤ちゃん・育児

しまむら「春まで使える」「着るだけでおしゃれ」元子ども服販売員ライターが推す★インフルエンサーコラボ5選赤ちゃん・育児 -

2月11日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月11日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児 -

ダイソー「暖かくて真冬にぴったり!」「見つけたら即カゴ案件」コスパ最高のあったか冬小物4選赤ちゃん・育児

ダイソー「暖かくて真冬にぴったり!」「見つけたら即カゴ案件」コスパ最高のあったか冬小物4選赤ちゃん・育児 -

布団ってどこに干す?そもそも干さない? みんなの布団事情赤ちゃん・育児

布団ってどこに干す?そもそも干さない? みんなの布団事情赤ちゃん・育児 -

2月10日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

2月10日生まれはこんな人 365日のお誕生日占い【鏡リュウジ監修】赤ちゃん・育児

SHOP

SHOP 内祝い

内祝い